Schmerz wellt die Zeit

Bricht Distanzen in Minenkörper

Weckt unselige Lüste

Ermutigt von den Sprenggradienten

(puh die Winkelzüge der Scherenschleifer)

Von den Tatsachenberichten bestickt

In denen nicht das Leid von wenigen aufkommt

Wandernde Walstätten verbaler Wehrlosigkeit

Rollt die Zeit mit Nervenenden wie Windentaue nicht in die Nähe

(wäre es nur Nähe)

Nicht in die Nähe und nicht in die

Von den unseligen Lüsten schiefen

Von minderen Wünschen beeinträchtigten

Behinderten Horizonte

Gespiegelt im Auge des Klippschliefers

Nein: in die peinlichen Punkte der Unaufmerksamkeit

Wo sich unverhofft die Nervenbahnen treffen

Von Mägden

Unerledigt wie Versprechen

Von Knechten

Bar jeder Wolligkeit

Aufkommend in den aufbrechenden Entfernungen

(oh andere Formen von Wissen)

Aus Meinung und Haltung

Mit steifem Glied und anschwellendem Ypsilon

Deren Körper tief in die zuckenden Massen von Zustand und Zudringen wollen

Willige Handreichungen für ungeschorene Grenzbeamte

Wach wachend hinter fischdurchzogenen Sprossenwänden

Hinter Harmoniumsklängen hustend

(puh das Seufzen der Fender Rhodes)

Wollene Kurbelkräfte im Morgengrauen

Unter die Nase gerieben von unseligen Monisten

Wache Wächter an welken leicht abfallenden Gerüsten

Trapper der felinen Fälle hinter Kurvenkräften

Vor den Toren Ninives

(oh andere Formen von Wissen)Aus Meinung und Haltung

Mit steifem Glied und anschwellendem Ypsilon

Deren Körper tief in die zuckenden Massen von Zustand und Zudringen wollen

Willige Handreichungen für ungeschorene Grenzbeamte

Wach wachend hinter fischdurchzogenen Sprossenwänden

Hinter Harmoniumsklängen hustend

(puh das Seufzen der Fender Rhodes)

Wollene Kurbelkräfte im Morgengrauen

Unter die Nase gerieben von unseligen Monisten

Wache Wächter an welken leicht abfallenden Gerüsten

Trapper der felinen Fälle hinter Kurvenkräften

Vor den Toren Ninives

Scham schwellt die Zeit

Spinnebeiniges Gieren

Spinnefeind den Tretmühlen

Den Halterungen zweiter Güte

Ursache für Hernien und Häresien

(puh die Meinungen der Asylbeamten)

Das leise Ticken der Unterwerfungen und Säumnisse

Das pressende Quellen der Hintergedanken in den Winkeln aus Verfügung und Verfugung

Glitzernder Stein an glitzerndem Stein und die Wände hinauf

Ein vorschnelles Vorhaben am vorschnellen Vorhaken

Eine Karawane von Kavernen und Caveat

(wie lebe ich nur wie lebe)

Und dazwischen die Nummerngirls in den Kurvengehöften

Assistentinnen der moribunden Moria

Aus Kabinen geschlüpft da hinten beim Fenster

Sehnenkräftige Vögel mit singendem Auge

An die Ferne gedrückt

(rote Algenblust bei Mwanza)

Geruchlose Pauker

Die sich über die Lachszüge beugen

(wo – bin – ich)

Die Rufe der Ibisse in den Gärten der Umkehr

Abgekehrte und abgeklärte Neigungen in einer Ordnung

Die von Tischen regiert wird

Von reglosen Rahmenbedingungen

Von Prozeduren des Protzes

In schleppendes Schlafen kurz vor der Vollinvasion durch

Nächste

In Nächten geboren ohne Geheul von Pennälern und Hyänen

In Wächten gewickelt voll lauterster Unternehmung

Und dazwischen die Brutkörbe in den Hebelkräften

(ich – in so einer schwierigen Zeit – wo – bin)

Und die Geierhorste der Rundfunkanstalten

Gefüllt mit Knochen und Macheten

Um Mandate ringend

Um ein Handgeld sich erklärend

Vom umsonst umkämpften Schemel heruntersteigend

Abstürze in Unschlüssigkeit vernachlässigend

Verbrennungen riskierend

Fein ziselierste Marmor-Prognosen ignorierend

Genfer Konventionen

Das Zimtwasser des Zögerns aufwühlend

Die berstenden Abendmahle und Pusteln des Widerstands beträufelnd und betäubend

Irgendwo an der demilitarisierten Grenze zur Willfährigkeit

(von Serrekunda von Sousse von Bobo-Dioulassa von Mopti von Durban von Dar es-Salam von Constantine von Lubumbashi von Gaborone von Bengazi von Nairobi von Lagos von Karabane von Kairo von Brazzaville von N’Djamena von Goma)

Pistille an den Bäumen erfüllt vom geheimnisvollen Geschmack der Erwartung

Borken schuppig vom Duft aus Ibiskot und vom Ruf des Wiedehopfs gefährdet

Ein Aufbrechen von Hernien und Horoskopen

(oh andere Formen des Wissens)

Steppengräser sich aufrichtend unterm Schritt der Besatzer

Im Stampfen der Tänzer sich regende Erdkrusten

In den Armkuhlen von Pedellen wachsende Plausibilitäten

Untersätze von Untersätzen von Untersitzern

Sehnenlange Spuren von Wunsch und Verdruss

Geknickte in lauterster Grammatik stehende Stuhlbeine an Tischen

An mitessenden Tischen

An nächsten Tischen

Auf denen die Professoren mit spitzen Hüten

Aufgeschnitten und ausgenommen werden

Tasten um Tasten

Ungewohnte Handreichungen für Abgesänge und Endzeiten

Sauerstoffarme Worte aus dem Rio Grande

Gierendes Gären über den Schrunden von Erdzeiten

In Kabinen kauernde Fussballmannschaften

Containerladungen mit zerfasernden Botschaften von Glück

Aufgepratzte präternatale Prämissen aus Diplomatie und Frühling

(mystérieuse réplique des pollens tout préparés pour les pistils)

Magenkunst und Menschenlust

Brutkörbe voller Bienenwaben

Schädel voller Löwenzähne

Heranschreitende Sicherheiten

Schwellkörper voller Wut und Scham

Im verschleppten Schlaf der Nervenenden

Ein nächstes Leben unter Bürzeln

Ausgelassene Adern der Befriedigung

Ungekämmte Haarsträhnen in Leang Timpuseng

(es verlangt dich gar nicht danach, mit deiner Frau und deinen Kindern ein rechtschaffenes, sicheres Leben zu führen, Bird.)

Steppengräser sich aufrichtend unterm Schritt der BesatzerIm Stampfen der Tänzer sich regende Erdkrusten

In den Armkuhlen von Pedellen wachsende Plausibilitäten

Untersätze von Untersätzen von Untersitzern

Sehnenlange Spuren von Wunsch und Verdruss

Geknickte in lauterster Grammatik stehende Stuhlbeine an Tischen

An mitessenden Tischen

An nächsten Tischen

Auf denen die Professoren mit spitzen Hüten

Aufgeschnitten und ausgenommen werden

Tasten um Tasten

Ungewohnte Handreichungen für Abgesänge und Endzeiten

Sauerstoffarme Worte aus dem Rio Grande

Gierendes Gären über den Schrunden von Erdzeiten

In Kabinen kauernde Fussballmannschaften

Containerladungen mit zerfasernden Botschaften von Glück

Aufgepratzte präternatale Prämissen aus Diplomatie und Frühling

(mystérieuse réplique des pollens tout préparés pour les pistils)

Magenkunst und Menschenlust

Brutkörbe voller Bienenwaben

Schädel voller Löwenzähne

Heranschreitende Sicherheiten

Schwellkörper voller Wut und Scham

Im verschleppten Schlaf der Nervenenden

Ein nächstes Leben unter Bürzeln

Ausgelassene Adern der Befriedigung

Ungekämmte Haarsträhnen in Leang Timpuseng

(es verlangt dich gar nicht danach, mit deiner Frau und deinen Kindern ein rechtschaffenes, sicheres Leben zu führen, Bird.)

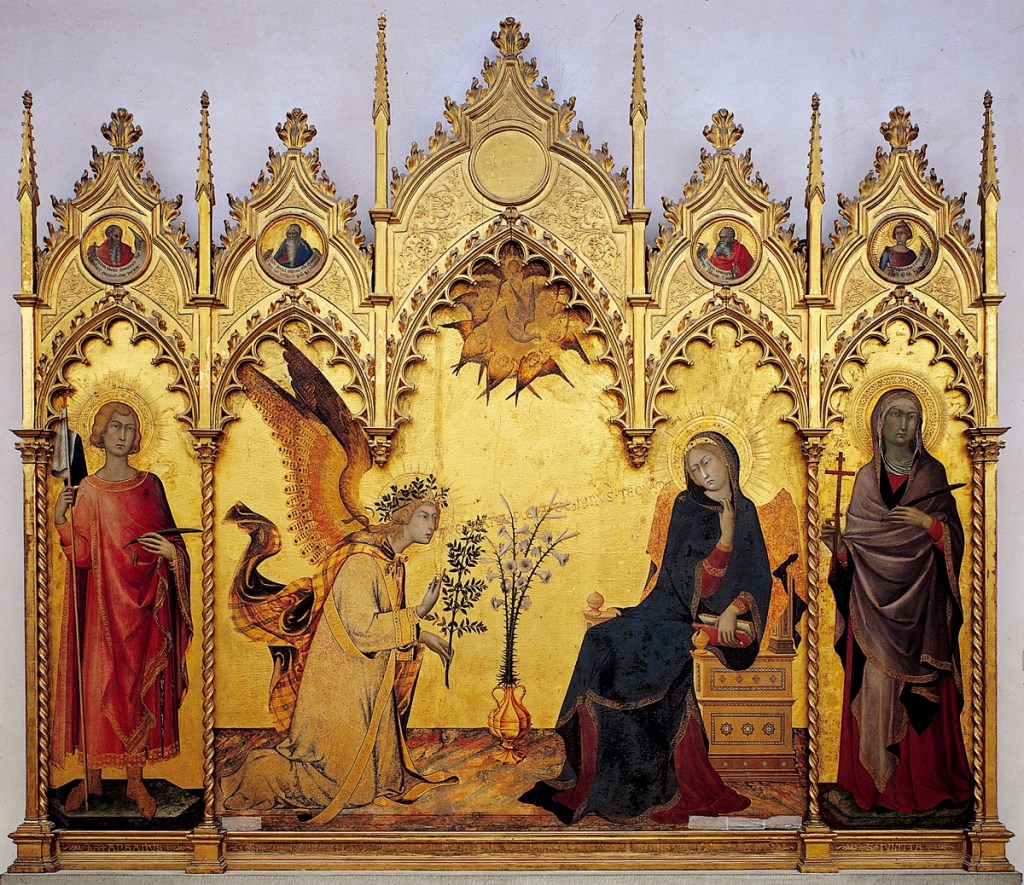

(Das Bild verwende ich unter gemeinfreier Lizenz, siehe Wikipedia.)