Wenn du schreibst, ist jedes Jahr ein Scharnier-Jahr. Manchmal geschieht vieles in kleinen Schritten; in Tritten und Stufen, die du scheinbar mühelos überwindest. Hin und wieder aber gibt es diese Momente in deinem schöpferischen Prozess, die dich unverhofft viel weitertragen.

Das vergangene Jahr ist reich an solchen Momenten. Sie geben mir Zuversicht, „dranzubleiben“, „weiterzumachen“.

Das Jahr 2025 beginnt eigentlich schon im Dezember 2024. Im Schreiben eines (erfolglosen) Antrags an die Literaturkommission beider Basel habe ich mehrere Dinge erlebt oder festgestellt. Davon will ich nur zwei erwähnen: Ich kann geduldig und ausdauernd an der Verbesserung eines Texts arbeiten, der eine vielköpfige Jury anzusprechen hat; ich erkenne, wie reich meine literarische Erfahrung schon ist, indem ich einen literarischen Lebenslauf erstelle. Mit diesem Bewusstsein starte ich ins Jahr: Ich bin ein Autor, mein Talent ist die Sprache, das Erzählen. – Ich werde im Lauf des Jahrs weitere Anträge stellen; den letzten wiederum diesen Dezember 2025 – für den aktuellen Roman „Nagelprobe“.

Ausdauer und Geduld auch mit meiner ersten Novelle. „Ne me quitte pas“ heisst sie nach einem von Brels berühmtesten Liedern. Es handelt sich dabei im buchstäblichen Sinne um Autofiktion: ich schildere (nicht zum ersten Mal) meine erste, unerwiderte Liebe. In dieser Geschichte, die ich gerne im Frühjahr 2026 publizieren möchte, verwebe ich drei verschiedene Ebenen miteinander – und verneige mich vor meinen grossen Vorbildern Dazai und Ramuz: Dazais Geschichte «Hundert Ansichten des Fuji-sama» spiegle ich in einer Rahmenhandlung, in der das «erzählende Ich» zusammen mit einem Freund just im Restaurant / Gasthaus «Tenka Chaya» auf dem Misaka-Pass wohnt; Ramuz’ Ehrlichkeit spiegle ich in der Liebeserzählung: einfache Sätze, nachdenklicher Ton; meiner derzeitige Liebe zu Isekai-Mangas und -Animes gebe ich nach, indem ich die Liebeserzählung mit drei Geschichten aus «Anderwelten» verflechte, die sich alle um gelungene oder misslungene Liebesbeziehungen drehen.

Ein weiterer Meilenstein ist mein ONO-Auftritt im Februar 2025. Im Rahmen des dortigen Lese-Sessels trage ich meinen ersten Prosatext überhaupt vor Publikum vor, bei dem es sich zudem noch um eine Sex-Szene handelt.

Aus meiner intensiven Beschäftigung mit dem Yijing und dem Taoismus entsteht im Laufe des Frühjahrs 2025 ein neuer Zyklus. Wie er heissen wird, ist derzeit noch nicht klar. Ich stelle den Zyklus im Mai 2025 fertig. Es handelt sich dabei um 64 Sechszeiler, 14 Vierzeiler und 2 Langgedichte, die in einer komplexen Struktur miteinander verflochten sind. Das Herz des Zyklus sind die 64 Sechszeiler, die von den 64 Orakel-Tetragrammen inspiriert sind, sie spiegeln und erweitern.

Dieser Gedichtzyklus ist für mich ein riesiger Fort-Schritt. Ich gebe darin meinem Bedürfnis nach, die Sprache hinter mir zu lassen. Dabei missachte ich sowohl die Semantik als auch die Grammatik. Wörter ersetzen Sätze, Wörter werden Dinge. In einer extremen Dichte komprimiere ich Weltsicht und Weltgefühl. So sehr, dass es sich dabei fast um eine Geheimschrift handelt. Ich bin sehr neugierig, wie ich diese Gedichte vortragen werde!

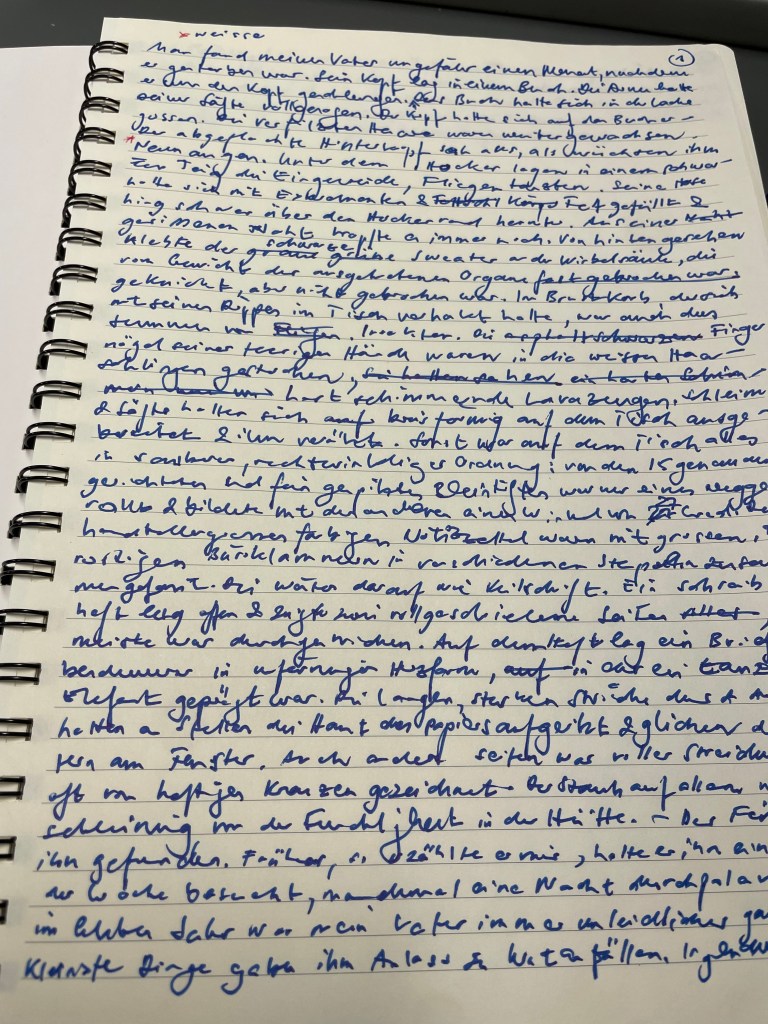

Aus einem Traum geboren, entsteht seit Juni ein neuer Roman. Er trug zuerst nur den Titel «Engadiner Roman», heisst inzwischen offiziell «Nagelprobe». Seine Entstehung, sein «zu-mir-kommen» hat mich überrascht. Die Dringlichkeit, diesen Anfangsimpuls umzusetzen, war sehr hoch. Im Gegensatz zu meinen bisherigen Romanen wie «Von keinerlei Bedeutung» finde ich von Beginn weg eine belletristische, einfache Stimme – und ironisiere das eigene Leben, in dem ich dem Ich-Erzähler meinen Namen gebe. Überhaupt: dass ich nach «Jetzt kannst du nicht einmal mehr sprechen» (2023/24), in dem ich just am Ich-Erzähler gescheitert bin, «aus heiteren Himmel» einen neuen Versuch starte, der diesmal gelingt, beglückt mich sehr. Dieser Roman nimmt meine Schreibzeit den Rest des Jahrs fast ganz in Anspruch. Derzeit befinde ich mich im 24. Kapitel, ungefähr auf Seite 170.

Parallel zur täglichen Schreibarbeit am Roman überarbeite ich lange schon lektorierte Gedichte, die aus den Jahren 2016 und 2017 stammen. Ich hatte sie vergessen oder verdrängt, entdecke sie im Herbst 2025 neu. Daraus entsteht mein Gedichtband im Eigenverlag namens «Es ist soweit», den ich im Oktober anlässlich von «Züri liest» präsentiere. – Die Gedichte erweisen sich als wirksam, als stark. Erstmals trage ich sie auswendig und frei vor. Ich fühle mich ermächtigt und stark. Die Rückmeldungen überzeugen mich nachträglich davon, dass die Publikation eine gute Entscheidung war. – Eine zweite Lesung im ONO-Lesesessel im Dezember bestätigt meinen Eindruck. Die Gedichte sind gute Gedichte.

Von diesem Erfolg angespornt, nehme ich einen alten Gedichtzyklus wieder hervor. «Meine russischen Verse» ist in meinen Augen eine Sammlung von 134 «Jugendgedichten». Ich nennen sie hier «Jugendgedichte», weil sie eine Vorstufe zu meiner «erwachsenen» Phase darstellen, die mit «Jahr dazwischen» (2017) beginnt. Diese «Jugendgedichte» stammen aus den Jahren 2004-2011. – In einer radikalen «Relecture» lese ich einen Satz pro Gedicht heraus; Sätze, die mir auch heute noch gut und wichtig scheinen. In einem weiteren Schritt wähle ich je 10 Sätze für ein komprimiertes Langgedicht aus; so entstehen 13 Langgedichte. Ich gebe ihnen den vorläufigen Titel «Wiederaufbereitungsanlage». Ich befinde mich derzeit in der Überarbeitungsphase dieses Gedichtzyklus.

Angestossen vom Austausch mit meinem Mentor (wie ich ihn bei mir nenne) Thomas Kunst beginne ich in der persönlich schwierigsten Zeit meines Jahres, im Dezember, im Kriseninterventionszentrum der UPK mit einem ersten Sonettenkranz. Diese 14 resp. 15 Sonette drücken meine Gedanken aus, die ich im Austausch mit Thomas gewonnen habe. Es ist eine Art Beschwörung der Demut und Einfachheit. Der Titel dieses Gedichts ist «Lass es sein». – Und wie häufig in solchen Fällen, löst dieser erste Versuch weitere aus: diese Woche beginne ich mit einem weiteren Sonettenkranz, den ich vorerst «Weihnachtssonette» nenne. Der Impuls stammt aus Geschichten von Silja Walter, die mich in ihrer biblischen, bildhaft-konkreten Sprache unglaublich gepackt haben – eine unbedingte Lese-Empfehlung, eine Wieder-Entdeckung für mich.

Und jetzt bin ich wieder am Warten: am 15. Dezember habe ich fristgerecht meinen dritten Antrag in Folge bei der Literaturkommission beider Basel eingereicht. Ich habe einen Werkbeitrag von 12’000 Franken beantragt, was mir eine dreimonatige Schreib-Auszeit ermöglichen würde. Mal schauen, ob die Jury diesmal erkennt, dass hier jemand schreibt, der gefördert werden sollte. Daumen drücken ist angesagt!

Was bringt das nächste Jahr?

Wenn nicht den Werkbeitrag, so sicher das Ende des Romans „Nagelprobe“ (April 2026). Danach steht Überarbeitung an. Und natürlich weitere Geschichten: einige warten schon länger auf ihre Entstehung! So eine Geschichte über die Rückkehr eines Schweizer Söldners in sein Heimatdorf. Die Geschichte ist nur in Dialogform gehalten, fast ein Theaterstück; sie spielt im späten 17. Jahrhundert.

Was lyrisch passieren wird, ist derzeit noch nicht klar. Ein Zyklus ist nicht in Planung, meine Prosa-Arbeit braucht aktuell alle meine Schreibzeit auf.

Sicher aber sind einige Publikationen und hoffentlich damit verbundene Auftritte: der „Yijing-Zyklus“ und die „Wiederaufbereitungsanlage“ sollten im Frühjahr bzw. Herbst wiederum im Eigenverlag publiziert werden; ich hoffe auch, die Novelle „Ne me quitte pas“ im Frühjahr zu publizieren.