Eine Geschichte von Dazai Osamu

Was Hunde betrifft, bin ich mir eines sicher: sicher, dass ich mich eines Tages beissen lassen werde. Das erwartet mich, davon bin ich überzeugt. Ich bin selbst darüber erstaunt, dass ich diesem Schicksal bis heute entkommen konnte. Wisse es genau, lieber Leser: Der Hund ist ein wildes Tier. Wenn ich erzählen höre, dass gewisse Hunde es vermocht haben, Pferde umzuwerfen, oder sich sogar siegreich mit Löwen gemessen haben, antworte ich mit Schulterzucken, das erstaune mich nicht. Es genügt, ihre scharfen Zähne zu betrachten: das ist nicht nichts! Schaut sie doch an: Sie spielen die Unschuldigen, geben sich bescheiden, wühlen hier und da in den Mülleimern; aber in Tat und Wahrheit handelt es sich dabei um wilde Tiere, die ein Pferd zu Fall bringen können. Ein Hund kann jederzeit von einer plötzlichen Wut ergriffen werden und seine wahre Natur zeigen; aber man wird nie wissen, wann dies passieren wird. Man muss den Hund daher sicher angekettet halten und keinen Moment – und sei es auch nur für eine Sekunde – in seiner Aufmerksamkeit nachlassen.

Normalerweise schenkt ihm sein Herrchen – schlicht darum, weil er dieses fürchterliche Tier ernährt, indem er ihm jeden Tag das Almosen von ein wenig Nahrung macht – ein blindes und spontanes Vertrauen: Komm, Bello, komm! Er ruft seinen Hund mit einer unbekümmerten Freude, macht aus diesem Hund ein vollwertiges Familienmitglied und lacht aus vollem Hals, wenn der kleine Dreijährige ihn an den Ohren zieht – ein Anblick, der einen zitternd die Augen schliessen lassen möchte! Was würde passieren, wenn der Hund unerwartet und bellend das Kind bisse? Man kann nicht genug wachsam sein. Übrigens ist es nicht gesagt, dass ein Hund nicht seinen Meister beissen könne. (Die Idee, ein Hund könne niemals jemand angreifen, der ihn ernährt, ist nur gefährlicher und lächerlicher Aberglaube. Mit den scharfen Zähnen, die er besitzt, ist der Hund dafür gemacht, zuzubeissen. Es ist wissenschaftlich unmöglich zu behaupten, dass ein Hund nicht beissen würde.) Wie kann man nur solch ein Monster in den Strassen herumlaufen lassen?

Ich habe nebenbei einen Freund, der letztes Jahr im Herbst das Opfer einer dieser Bestien geworden ist. Der Arme! Er spazierte unschuldig daher, die Hände in den Taschen, als ihm ein Hund auffiel, der quer auf seinem Weg sass. Mein Freund ist an ihm vorbeigegangen, als wäre nichts. Das Tier hat ihm einen bösen Blick zugeworfen; er hat seinen Weg fortgesetzt und ist an ihm vorbeigegangen. Und genau in diesem Moment hat ihn der Hund plötzlich und bellend in das rechte Bein gebissen. Bedauernswerter Unfall! Und all das hat nur eine Sekunde gedauert…

Mein Freund war zuerst verblüfft und hat Zornestränen vergossen. Als er mir diese Geschichte erzählt hat, war ich nicht überrascht; ich habe nur bedeutungsvoll genickt. Wenn ein solches Ungeschick passiert, was kann man da tun? Nichts.

Mein Freund hat sich mit seinem verletzten Bein zum Spital geschleppt, wo man ihn verarztet hat. Er musste sich dort in der Folge während drei Wochen behandeln lassen: Ja! Einundzwanzig Tage! Sogar, als die Wunde vernarbt war, fürchtete man, er trage einen schrecklichen Virus in sich – jenen der Tollwut: Er musste daher täglich vorbeugende Spritzen ertragen. Es wäre zu viel verlangt gewesen für jemand so Zaghaften wie ihn, hätte er auch noch mit dem Meister des Hundes Verhandlungen führen müssen oder etwas ähnliches in dem Stil. Er hat sich damit begnügt, Seufzer der Resignation auszustossen und sein Unglück zu bedauern. Zudem war die Behandlung nicht kostenlos, fern davon, und mein Freund – ich bedaure ihn dafür, dies sagen zu müssen – hatte kein Geld, um es auf diese Weise zum Fenster hinauszuwerfen; mit grosser Mühe konnte er aus seinen Schubladen den nötigen Betrag zusammenkratzen. Wenn man von Katastrophen spricht, dann war das eine Katastrophe.

Und hätte er das Unglück gehabt, und sei es auch nur einmal, seine tägliche Spritze zu vergessen? Dann hätte er unter Hydrophobie, Fieber, Halluzinationen gelitten; er hätte den Ausdruck eines Hundes angenommen und begonnen, auf allen Vieren bellend herumzulaufen! Eine schreckliche Krankheit! Als er noch in Behandlung war, kann man sich den Zustand aus Angst und Furcht vorstellen, in dem er leben musste? Doch ausdauernd, wie er ist, hat er den Schlag ertragen; ohne Schwäche ist er während drei mal sieben: einundzwanzig Tagen! für seine Spritzen ins Spital gegangen. Und jetzt hat er energisch seine Tätigkeiten wieder aufgenommen. Aber wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, hätte ich alles unternommen, um diesen Hund nicht mehr am Leben zu lassen. Ich bin drei- bis viermal so nachtragend wie der durchschnittliche Mensch, und wenn ich mich räche, fünf- bis sechsmal so gewalttätig; ich hätte nicht lange gewartet, um diesem Hund den Schädel in Stücke zu schlagen und ihm die Augen auszureissen – die ich wie toll gekaut hätte, um sie anschliessend auszuspucken! Und wenn das nicht genug gewesen wäre, hätte ich alle Hunde in der Nachbarschaft vergiftet.

Sie tun gar nichts, wirklich gar nichts, und plötzlich und bellend beisst man Ihnen ins Bein! Das ist eine Handlungsweise, die jeglicher Gewohnheit widerspricht: ein willkürlicher Gewaltakt. Oh, natürlich, man kann immer die Dummheit des Tiers vorschützen; dieses Verhalten bleibt dennoch unentschuldbar. Man bemitleidet die «armen Tiere» und lässt ihnen alles durchgehen: unverzeihliche Schwäche! Man muss sie bestrafen, sie ohne Mitleid bestrafen!

So hat im vergangenen Herbst meine Abscheu vor den Hunden, als ich davon hörte, was meinem Freund passiert war, einen Höhepunkt erreicht: sie wurde ein verzehrender Hass, wie eine blau glänzende Flamme.

Anfangs dieses Jahrs hatte ich in der Präfektur Yamanashi, unweit von Kôfu, eine «Einsiedelei» gemietet (drei Zimmer von der Grösse von respektive acht, drei und einer Tatami). Und in diesem Refugium habe ich mit Mühe die Arbeit an meinen unglücklichen Schriften wieder aufgenommen.

Wohin man geht, begegnet man in Kôfu Hunden. Enorm vielen Hunden. Sie sind da, in den Strassen: die einen liegen in voller Länge ausgestreckt herum, die andern laufen wie wild herum; einige, ohne mit dem Bellen aufzuhören, zeigen ihre Reisszähne, die in der Sonne glänzen. Noch die kleinste Freifläche dient ihnen als Schlupfwinkel: dort versammeln sie sich, üben sich im Kampf, und in der Nacht gehen sie in Gruppen durch die verwaisten Strassen, einer hinter dem andern – und man hört sie vorübergehen wie den Wind oder die Räuber. In Kôfu gibt es mindestens zwei Hunde pro Haushalt – wenigstens stelle ich mir das so vor, so zahlreich sind sie dort!

Die Yamanashi-Region ist bekannt für ihre Hunde – für die Kai Ken. Aber die Hunde, die man auf der Strasse sieht, sind keine reinen Exemplare dieser Rasse. Sie haben zumeist ein rötliches Fell: Promenadenmischungen, mehr nicht.

Von Anfang weg war ich nicht sehr positiv eingestellt gegenüber den Hunden; und seit dem Unfall meines Freundes war meine Abneigung für sie nur noch angewachsen. Ich war daher auf der Hut; aber es war nicht angenehm mit diesen Hunden, die von überallher kamen und in den Strassenecken wimmelten – ausser, sie dösten, waren unerschütterlich zusammengerollt. Was für eine mühselige Prüfung! Wenn ich gekonnt hätte, wäre ich gerne mit Beinschutz, Handschuhen und Helm aus dem Haus gegangen. Doch so eine Aufmachung hätte erstaunt, und die öffentliche Moral wäre davon gestört worden. Daher musste ich eine andere Methode vorziehen. Ich habe mich sehr ernsthaft mit der möglichen Strategie befasst. Ich habe mich zuerst mit der Hundepsychologie beschäftigt. Von der menschlichen Psychologie habe ich einige Ahnung – so habe ich gelegentlich mit einigem Scharfsinn gewisse menschliche Verhaltensweise vorherzusehen vermocht -; aber die hündische Psychologie, das ist was ganz anderes! In welchem Mass kann die menschliche Sprache bei der Kommunikation zwischen Mensch und Hund helfen? Das ist die erste Frage. Doch nehmen wir an, die Wörter helfen dabei nicht: dann ist das einzige Kommunikationsmittel jenes, die Bewegungen und Haltungen zu lesen. Einige Dinge sind sehr wichtig – die Schwanzbewegungen zum Beispiel. Doch sobald man sich eingehender mit diesen Bewegungen beschäftigt, stellt man fest, dass sie kompliziert sind und ihre Deutung gar nicht einfach. Ich war daher kurz vor der Aufgabe. Als letzter Ausweg habe ich Zuflucht in einer ziemlich ungeschickten und wirklich dummen Methode gesucht, in etwas wirklich Erbärmlichen, einer Notlösung. Ich habe mich entschlossen, dass ich jedes Mal, wenn ich einem Hund begegnete, ein grosses Lächeln aufsetzen würde, um ihm deutlich zu zeigen, ich wolle ihm nicht übel. Und nachts, da man mein Lächeln nicht sehen würde, summte ich unschuldig Wiegenlieder, um damit anzuzeigen, dass ich ein wirklich wohlwollender Mensch sei. Ich habe den Eindruck, dass diese Strategie mehr oder weniger erfolgreich war. Aber ich darf mich nicht in Sicherheit wiegen. Wenn man an einem Hund vorübergeht, welchen Schrecken man auch immer empfinden mag, muss man vor allem darauf achten, nicht zu rennen. So gehe ich langsam, sehr langsam mit einem honigsüssen Heuchlerlächeln durch die Strassen, schaue mit einer scheinbaren Unbekümmertheit nach rechts und links – und in mir drin ersticke ich fast, erzittere; als kletterten zehn Raupen meine Wirbelsäule hinauf und hinunter! Meine eigene Feigheit ekelt mich an. Ich schäme mich derart vor mir, dass die Tränen mir in die Augen schiessen. Aber ich sage mir, ich habe keine Wahl: entweder das oder eine Bisswunde. So grüsse ich jedes Mal, wenn ich Hunde sehe, freundlich – so erbärmlich dieses Verfahren auch sei.

Wenn ich zu lange Haare trage, riskiere ich, ihnen verdächtig zu erscheinen und sie zum Bellen zu bringen. So habe ich beschlossen, dass ich regelmässig zum Friseur gehe, obwohl ich das hasse. Und aus Angst vor den Hunden, die mich mit einem Gehstock daherkommen sehen und dieses Objekt als eine bedrohende Waffe wahrnehmen und zu feindlichen Reaktionen übergehen könnten, habe ich mich dazu entschlossen, ohne Gehstock auf die Strasse zu gehen.

Unfähig, die hündische Psychologie zu verstehen, und bemüht darum, mir die gute Gesinnung aller Hunde, deren Weg ich kreuze, zu erwerben – und ohne an die Folgen meiner Handlungen zu denken –, erreichte ich etwas, was mich überrascht hat: sie haben mich ins Herz geschlossen! Man hat sie gesehen, wie sie mir in einer langen Reihe schwanzwedelnd folgen – was mich vor gerechtem Zorn beben liess. Das Schicksal liebt die Ironie! Dass mich die Hunde liebten, die ich nie besonders geschätzt hatte – und die ich seit kurzem sogar verabscheute! Lieber hätte ich mir die Liebe der Kamele zugezogen!

Man sagt gelegentlich, es sei nie unangenehm, geliebt zu werden – sogar von einer unschönen Frau: was für eine oberflächliche Idee! Aus persönlichem Stolz oder Instinkt ist es durchaus möglich, dass es unerträglich ist, geliebt zu werden – was zu unmöglichen Situationen führt.

Ich hasse die Hunde. Ich wusste von Anfang an, dass ich nie genug misstrauisch gegenüber ihrer durch und durch wilden Natur sein könnte. Gebt einem Hund ein- oder zweimal das Almosen von Essensresten: er wird mit seinen Freunden zurückkommen und seine Gefährtin und Familie dafür verlassen. Man wird ihn sich unterm Vordach hinlegen sehen, wie ein treuer Diener. Er wird seine Kameraden von gestern anbellen, seine Brüder, Vater und Mutter vergessen, und sich nur auf eine Sache konzentrieren: auf dem Gesicht seines Herrn auch nur das geringste Zeichen von Wohlwollen zu erspähen. Was für ein schamloser Heuchler! Man schlage ihn: er wird sich beschämt und enttäuscht zeigen – und der Spott der ganzen Familie sein. Darum bezeichnet man feige und hinterlistige Menschen als Hunde.

Ohne zu zögern, obwohl er widerstandsfähige Pfoten hat, mit denen er 10 Meilen in einem Tag ohne Müdigkeit zurücklegen kann, obwohl er scharfe Reisszähne von einer blendenden Weisse hat, die ihm ermöglichten, siegreich einem Löwen zu widerstehen, lässt der Hund natürliche Feigheit, Faulheit und Verdorbenheit die Oberhand gewinnen; entgegen jeglicher Selbstliebe unterwirft er sich den Menschen, ohne Widerstand zu leisten, betrachtet seine Artgenossen mit einem feindlichen Auge und, findet er sich ihnen gegenüber, bellt sie an und beisst sie, vervielfacht seine Bemühungen, um sich das Wohlwollen der Menschen zu erwerben. Schaut doch die Spatzen: das sind zerbrechliche und wehrlose Lebewesen, die es trotzdem verstanden haben, frei zu leben und eine von den Menschen vollkommen unabhängige Gesellschaft zu bilden. Diese Vögel sind sich in einer wirklichen Solidarität verbunden; auf ihrer Stufe, so niedrig sie auch sein mag, kennen sie eine gewisse Form des Glücks und verbringen ihre Tage mit Singen.

Je mehr man darüber nachdenkt, desto abstossender findet man die Hunde. Ich hasse die Hunde. In einer gewissen Weise habe ich sogar das Gefühl, dass sie mir gleichen – und mein Hass auf sie wird dadurch nur noch grösser. Ich kann sie nicht leiden. Wenn sie voller Zuneigung für meine Person schwanzwedelnd auf mich zukommen, um mir ihre Sympathie zu bekunden, gibt es kein Wort, das den Zustand meiner Seele beschreiben könnte: Verwirrung? Kränkung?

Ich habe ihnen unüberlegt mein Lächeln geschenkt, weil ich von ihrer Wildheit abgeschreckt worden bin. Und die Hunde haben schliesslich gedacht, sie hätten in mir einen Freund gewonnen und könnten mit mir tun und lassen, was sie wollten: Was für ein trauriges Ergebnis! Man soll in jeglicher Sache Mass walten lassen. Aber ich, ich habe immer noch nicht gelernt, Mass zu walten.

Es war am Anfang des Frühlings. Ich hatte vor dem Abendessen einen kleinen Spaziergang auf dem Übungsgelände des 49. Regiments unternommen, das nicht weit von meinem Haus entfernt ist. Zwei oder drei Hunde folgten mir. Ich starb vor Angst: Ich war überzeugt, dass sie mich jeden Moment in die Waden beissen würden. Doch war ich jedes Mal, wenn ich mein Haus verliess, für diese Möglichkeit gewappnet. Ich spielte die Ruhe und Gleichgültigkeit und unterdrückte meine Lust loszurennen; ich achtete darauf, mich nicht umzudrehen und schritt mit scheinbarer Teilnahmslosigkeit auf meinem Weg dahin. Innerlich aber war ich am Ende. Hätte ich eine Pistole gehabt, ich hätte sie kaltblütig erschossen. Doch sie folgten mir weiterhin, ohne meine Absichten zu erraten – ohne dass ihnen die dämonischen Gefühle unter der vorgetäuschten Heiterkeit eines Buddhas schwanten. Ich machte einmal den Gang um das Übungsgelände, dann kehrte ich zurück – immer noch die Hunde im Schlepptau.

Gewöhnlich verstreuten sich die Hunde vor meiner Heimkehr irgendwann von selbst. Aber an jenem Tag gab es einen, der mich nicht verliess: er glaubte wohl, ihm sei alles erlaubt! Ein ganz schwarzer Hund, so klein, dass man ihn fast übersehen konnte: er war wirklich winzig. Sein Rumpf konnte kaum fünfzehn Zentimeter lang sein. Doch war das kein Grund, meine Wachsamkeit aufzugeben. Ohne Zweifel hatte auch dieser Hund bereits Zähne. Würde er mich beissen, müsste ich während drei mal sieben: einundzwanzig Tagen! ins Spital. Denn diesen jungen Hunden fehlt jeglicher gesunde Menschenverstand. Ihre Laune ist seltsam: man muss noch wachsamer sein.

Er begleitete mich also, folgte mir oder ging mir voran, hob seinen Kopf zu mir hoch, lief auf seinen noch unsicheren Pfoten; und schliesslich gelangten wir zu meinem Haus.

«Schau mal,» rief ich meiner Frau zu, «da folgt mir ein merkwürdiges Ding!»

«Oh, wie ist er süss!»

«Süss! Blödsinn! Jag ihn davon! Aber vorsichtig, nicht zu brutal: sonst beisst er dich noch. Gib ihm einen Keks, eine Süssigkeit…»

Das heisst, aus einer Position der Schwäche heraus handeln – wie immer! Dieser kleine Hund hatte sehr wohl begriffen, dass ich mich fürchtete, und er nutzte das aus, um bei mir einzuziehen. März, April, Mai, Juni, Juli, August… Die Herbstwinde begannen zu blasen, und er ist immer noch da. Er hat mich unzählige Male gefoltert. Ich weiss wirklich nicht, was mit diesem Hund anstellen. Ich habe seine Gegenwart akzeptiert, ich habe ihm einen Namen gegeben: Pochi (auf Schweizerdeutsch etwa: Hüfeli, Bizzeli); doch obwohl wir seit sechs Monaten im gleichen Haushalt wohnen, kann ich ihn immer noch nicht als ein Mitglied der Familie annehmen. Für mich ist er immer noch ein Fremder. Wir vertragen uns nicht: unsere Gemüter sind verschieden! Wenn wir gegenseitig in unseren Herzen zu lesen versuchen, schlägt das Funken und führt zu Streit. Und was auch immer wir tun, wir können uns weder wohlgesonnen noch ohne Hintergedanken anblicken.

Bei seiner Ankunft war er nur ein Welpe: er betrachtete die Ameisen auf dem Boden mit grossem Interesse oder stiess Schreckensschreie aus, wenn er eine Kröte sah – was mich ganz gegen meinen Willen sehr erheiterte. Ich sagte mir, selbst wenn ich dieses Tier nicht liebte, sei seine Ankunft bei uns vielleicht vom Himmel gewünscht. Ich machte mich also daran, ihm unter der Veranda eine Bettstatt einzurichten, ihm die Nahrung wie einem Baby vorzukochen und ihm Puder gegen Flöhe einzureiben. Doch nach einem Monat hatte ich meine Illusionen verloren. Allmählich kam seine wahre Natur, die einer Promenadenmischung, zum Vorschein. Er war ein vulgäres, niederträchtiges Wesen: ein ausgesetzter Hund, da war ich mir sicher.

Als er sich mir an die Füsse geheftet hatte an jenem ersten Tag, war er noch ganz mager – fast unsichtbar –, und sein Fell war in einem solchen Zustand, dass sein Hinterteil fast nackt war. Weil ich so bin, habe ich diesem Ding Süssigkeiten zugesteckt und ihm Reisbrei zubereitet, ohne je wütend zu werden: kurz, ich war ganz Freundlichkeit und Vorsicht gewesen. Ein anderer als ich hätte sich dieses Hunds sicherlich mit einem einzigen Fusstritt entledigt. Gewiss, ich hatte mich freundlich gezeigt nicht aus Hundeliebe, sondern wegen dieses Gefühls von Abneigung und Furcht, das sie mir einflössten – nicht mehr und nicht weniger. Aber trotzdem… dank mir bekam Pochi ein schönes Fell, und er konnte aufwachsen wie alle Hunde seiner Gattung. Ich erhoffte mir keinerlei Anerkennung; aber meine Frau und ich dachten doch, er hätte uns ein wenig mehr Freude bereiten können. Aber das hiess zu viel von einem ausgesetzten Hund erwarten. Er schlang seine Nahrung hinunter und zerriss anschliessend, als wolle er trainieren, unerbittlich ein unglückliches Sandalenpaar oder – Liebesdienst, den man von ihm nicht gefordert hatte – riss die im Garten trocknende Wäsche herunter, um sie im Dreck herumzuzerren.

«Hör auf mit diesen Dummheiten! Du nervst! Wer hat dich geheissen, so was zu machen?» schalt ich ihn. Ich redete ihm mit der ganzen Freundlichkeit zu, zu der ich fähig war, doch mit einigen spitzen Bemerkungen; ich wollte ihn verstehen machen, dass ich nicht zufrieden war. Er warf mir einen Blick zu und strich um meine Beine, ohne meine Ironie zu verstehen. Ein Schmeichler, das war er!

Die Frechheit dieses Hundes ekelte mich innerlich an und flösste mir Verachtung ein. Je länger die Situation andauerte, um so klarer wurde dieser Charakterzug: er war für nichts zu gebrauchen.

Da war auch seine Hässlichkeit. Als er klein war, stimmten seine Proportionen besser: man hätte sogar glauben können, er sei teilweise ein Rassenhund – was für ein Trugschluss! Jetzt hatte sich sein Rumpf in die Länge gezogen, aber seine Pfoten waren immer noch kurz. Man musste unwillkürlich an eine Schildkröte denken. Was für ein unangenehmer Anblick.

Und doch folgte er mir jedes Mal, wenn ich das Haus verliess, als sei er mein Schatten. «Was für ein komischer Hund!» riefen sogar die Kinder, lachten und zeigten mit den Fingern auf ihn. Da ich ein wenig eitel bin, posierte ich während meines Spaziergangs; aber das war verlorene Liebesmühe! Ich konnte schneller gehen und so tun, als gehörte der Hund nicht zu mir: er verliess mich nicht. Er blickte zu mir auf, lief einmal vor und einmal hinter mir, klebte richtiggehend an meiner Person – sodass niemand uns für Fremde gehalten hätte: ganz klar das Herrchen und sein treuer Gefährte! Ich war dank ihm jedes Mal, wenn ich ausging, trübselig und melancholisch: was für eine gute geistige Übung! Doch solange er mir nur folgte, war das nicht schlimm…

Aber nach und nach zeigte er seine versteckte Wildheit. Er begann, den Streit zu lieben. Wenn er mich auf meinen Spaziergängen begleitete, zögerte er nicht, jedes Mal, wenn uns ein anderer Hund begegnete, diesen auf seine Art und Weise zu begrüssen – indem er ihn angriff. Er verfügte für seine Grösse und sein Alter über eine beachtliche Kraft. Eines Tages, als er sich auf eine Freifläche gestürzt hatte, wo Hunde Zuflucht suchten, griff er fünf gleichzeitig an. Man hätte nicht auf seine Haut gewettet, aber er wich den Schlägen geschickt aus und konnte die Flucht ergreifen.

Er war sich seiner sehr sicher und warf sich auf jeden beliebigen Hund. Es konnte geschehen, dass er sich in einer unsicheren Position fühlte, dann zog er sich bellend zurück. Auf das Bellen folgte erbärmliches Winseln, und sein normalerweise schwarzes Gesicht wurde ganz bläulich. Ich erbleichte, als er eines Tages einen Deutschen Schäferhund ansprang, der so gross war wie ein Kalb. Natürlich war Pochi gegenüber so einem Gegner im Nachteil. Der Schäferhund begnügte sich damit, ihn mit seine Vorderläufen wie ein Spielzeug zu behandeln, ohne die ernsthafte Absicht, sich provozieren zu lassen, und das war Pochis Rettung. Doch wenn ein Hund so eine fürchterliche Erfahrung macht, verliert er anscheinend seinen Mut. Seit diesem Tag scheute Pochi offensichtlich jegliche weitere Konfrontation.

Ich liebe die Schlägereien nicht. Um es deutlich zu sagen, bin ich der Meinung, dass es für entwickelte Länder eine Schande ist, Hundekämpfe in der Strasse zu dulden; und wenn ich die ohrenbetäubenden Schreie von kämpfenden Hunden auf der Strasse höre, empfinde ich ihnen gegenüber einen solchen Zorn und eine solche Abscheu, dass ich mir sage: selbst der Tod wäre für sie eine zu milde Strafe.

Ich liebe Pochi nicht. Alles, was ich für ihn fühle, ist Angst und Hass – aber Zuneigung? Niemals! Ich möchte ihn sterben sehen. Er begleitet mich in stillem Einverständnis, wenn ich ausgehe, und verfehlt es nie – zweifellos davon überzeugt, dass dies der Dienst ist, den er jenen schuldet, die ihn füttern –, wenn er einen anderen Hund trifft, ihm ein schreckliches Gebell entgegenzuschleudern. Aber sieht er denn nicht, wie sein Herrchen vor Angst zittert? Es ergreift mich die Lust, ein Taxi heranzurufen, mich hineinzuwerfen, die Türe zuzuschlagen und mich aus dem Staub zu machen. Es mag ja noch angehen, dass die Hunde sich mit dem Streiten zufriedengeben. Aber stellen wir uns vor, dass der andere Hund den Kopf verliert und sich auf das Herrchen stürzt, das heisst, auf mich… Sagen Sie mir nicht, das kommt nicht vor. Die Hunde sind blutrünstige Tiere. Man weiss nie, was sie tun werden. Wäre ich das Opfer einer ihrer schrecklichen Bisswunden, müsste ich mich dreimal sieben: einundzwanzig Tage in Folge! im Spital kurieren lassen.

Die Hundekämpfe sind etwas Teuflisches! Ich verpasse keine Gelegenheit, um Pochi zu belehren: «Du darfst dich nicht schlagen. Oder wenn du unbedingt musst, tu das fern von mir. Übrigens will ich es dir sagen: ich liebe dich nicht.»

Es hatte den Anschein, als verstünde er ein wenig davon, was ich ihm sagte. Wenn ich so mit ihm sprach, gab er sich niedergeschlagen – was mich in meiner Überzeugung bestärkte: die Hunde sind wirklich geheimnisvolle Kreaturen.

War dies das Resultat meiner wiederholten Ermahnungen? Oder jenes der demütigenden Niederlage, die er durch den Deutschen Schäferhund erlitten hatte? Er war jetzt derart kleinmütig, dass sein Verhalten an Feigheit grenzte. Wenn er an meiner Seite ging und andere Hunde ihn anbellten, gab er vor, diese bestialischen Äusserungen zu verachten, und stellte sich hochmütig – darin glaubte er sicher, mir zu gefallen; eine Art von Beben durchlief seinen Körper, und er blickte mit einem herablassenden Auge auf diese traurigen Hunde wie auf ebenso viele verzweifelte Fälle; dann untersuchte er mein Gesicht mit der feigen Beschaulichkeit eines Höflings. Was für ein für mich unerträglicher und abscheulicher Anblick!

«Es gibt wirklich nichts, was mir an diesem hier gefällt!» sagte ich eines Tages zu meiner Frau. «Er hört nicht damit auf, die Gesichter der Leute genau zu betrachten!»

«Das ist dein Fehler! Du kümmerst dich zu stark um ihn.»

Meine Frau hatte ihm von Anfang an nur Gleichgültigkeit gezeigt. Wenn er die Wäsche in den Dreck riss, hatte sie sich beklagt; aber danach rief sie ihn zu sich, wie wenn nichts gewesen wäre: «Pochi! Pochi!» und gab ihm zu essen.

«Vielleicht ist seine Persönlichkeit gerade dabei, sich aufzulösen», fügte sie lachend hinzu.

«Willst du damit sagen, er ist wie sein Meister?» erwiderte ich ganz und gar angewidert.

Es war Juli geworden. Es gab ein unerwartetes Ereignis. Wir hatten in Mitaka, in der Agglomeration von Tokyo, ein kleines Häuschen finden können, das sich noch im Bau befand. Wir hatten mit dem Bauherr einen Vertrag abschliessen können, der uns ermöglichte, das Haus für vierundzwanzig Yen pro Monat zu mieten, sobald die Bauarbeiten abgeschlossen wären. Wir begannen nach und nach mit den Vorbereitungen für den Umzug. Sobald das Haus fertig gebaut wäre, würde uns der Bauherr per Eilbrief davon informieren. Wir müssten dafür natürlich Pochi zurücklassen.

«Wir könnten ihn schon mitnehmen», sagte meine Frau, für die Pochi kein Problem darstellte. (Ihn zurücklassen, ihn mitnehmen, das kam für sie aufs Gleiche heraus.)

«Nein, auf keinen Fall. Ich habe ihn nicht aufgenommen, weil ich ihn «süss» gefunden habe; ich wollte nur nicht, dass er sich an mir räche: und da mir nichts anderes einfiel, habe ich ihn sich hier einrichten lassen, das ist alles. Das ist doch nicht schwierig zu verstehen!»

«Aber sobald du ihn nicht siehst, fragst du dich mit lautem Geschrei: Pochi? Wo ist nur Pochi?»

«Er macht mir halt nur noch mehr Angst, wenn er nicht da ist: ich stelle mir ihn dann vor, wie er sich mit seinen Artgenossen gegen mich verschwört. Er weiss, dass ich ihn verachte. Und ein Hund ist rachsüchtig.»

Es handelte sich hier wirklich, so dachte ich, um die ideale Gelegenheit. Wir würden uns so stellen, als hätten wir ihn vergessen. Wir würden ihn aussetzen, in einen Zug nach Tokyo springen, und damit hätte es sich. Er würde doch nicht den Sasago-Pass überqueren können, um uns bis nach Tokyo zu folgen! Wir hätten ihn nicht ausgesetzt, aber einfach vergessen. Wir würden uns keiner Übeltat schuldig fühlen, und es schien unvorstellbar, dass Pochi uns böse wäre und sich daher an uns rächen würde:

«Das ginge doch, oder? Selbst wenn er hierbliebe, liefe er nicht Gefahr, vor Hunger umzukommen oder irgendwas in dieser Richtung…» (Es ist schon vorgekommen, dass eine Seele aus dem Jenseits die Lebenden mit ihrem Fluch verfolgt!)

«Und schliesslich war er nur ein ausgesetzter Hund», pflichtete mir meine Frau ein wenig unsicher bei.

«Genau so ist es. Er wird schon nicht hungers sterben. Er wird sich auf die eine oder andere Weise zu helfen wissen. Würde ich diesen Hund mit nach Tokyo nehmen, ich würde mich vor meinen Freunden schämen: er ist so grotesk, mit seinem Rumpf, der nicht aufhört!»

Es war beschlossen: wir würden Pochi aussetzen.

In diesem Augenblick geschah wieder etwas Unerwartetes: Pochi litt an einem Hautausschlag. Etwas sehr Ernstes. Eine Krankheit, die zu beschreiben man zögert, so abscheulich ist ihr Anblick. Und unter der Hitze gab er einen komischen Geruch von sich. Dieses Mal konnte meine Frau nicht mehr:

«Das stört die Nachbarn! Man muss ihn töten!»

In solchen Fällen ist eine Frau weitaus gefühlloser, radikaler als ein Mann.

«Ihn töten?» (Ich war schockiert.) «Kannst du dich nicht ein wenig gedulden?»

Wir erwarteten fieberhaft Neuigkeiten von dem Haus in Mitaka. Ende Juli werde alles bereit sein, hatte man uns gesagt. Das Ende des Julis kam näher. Wir müssten dann von einem Moment auf den andern abreisen. Wir hatten also unsere Sachen bereits gepackt. Wir waren zum Warten verdammt, aber keine Nachricht kam.

Ich hatte mich entschieden, dem Bauherrn zu schreiben – und die Krankheit von Pochi hatte im selben Augenblick begonnen. Je mehr man den Hund betrachtete, desto erbärmlicher fand man ihn. Pochi selbst schämte sich seiner Hässlichkeit: er entwickelte eine wahre Vorliebe für dunkle Orte. Gelegentlich sah ich ihn auf den Platten der Eingangssteine liegen, in der brennenden Sonne, vollkommen erschöpft.

«Oh, was für ein Schrecken!» warf ich ihm dann zu, um ihn extra zu beleidigen.

Sogleich erhob er sich und versteckte sich, den Kopf gesenkt und niedergeschlagen, unter der Veranda.

Dennoch kam er, ging ich aus, auf leisen Sohlen mit mir mit; er wollte mir folgen. Ich hätte es nicht ausgehalten, von einem solchen Monster begleitet zu werden. Ich blickte ihn an, ohne ein Wort zu sagen. Mit einem Lächeln auf den Backenzähnen bannte ich ihn an Ort und Stelle.

Dieses Vorgehen war sehr effizient. Pochi schien sofort sich seiner Hässlichkeit bewusst zu werden und versteckte sich, gesenkten Kopfes und verlegen.

Meine Frau konnte nicht anders, als die Frage immer wieder aufs Tapet zu bringen.

«Nein,» sagte sie, «ich kann einfach nicht mehr! Ich bekomme ja selbst schon Juckreiz! Ich tue alles mögliche, um diesen Hund nicht anzuschauen; aber es braucht nur einen Augenzwinkern, und schon passiert es: überall juckt es mich! Ich träume sogar davon!»

«Nun, nun, noch ein wenig Geduld!» antwortete ich ihr.

Ich glaubte, das wäre das einzige, was wir tun könnten. Krank oder nicht, Pochi war ein wildes Tier: beim geringsten Anlass würde er uns noch beissen!

«Die Antwort von Mitaka kommt vielleicht schon morgen!» fügte ich hinzu. «Und sobald wir verreisen können, wird all das Schnee von gestern sein!»

Schliesslich kam der so heftig erwartete Brief an, aber sie enttäuschte uns. Wegen des anhaltenden Regens waren die Mauern noch nicht trocken, und es fehlte an Arbeitskräften; es würde etwa noch zehn, zwölf Tage dauern, bis alles fertig war.

Ich hatte wirklich genug davon. Ich wollte so schnell wie möglich abreisen, wenigstens um diesem Hund zu entgehen.

Vor lauter Ungeduld hatte ich aufgehört zu arbeiten: ich verbrachte meine Tage damit, in Zeitschriften zu blättern und zu trinken. Von Tag zu Tag wurde die Krankheit von Pochi schlimmer. Selbst ich hatte schon Juckreiz bekommen. Mitten in der Nacht hörte ich von draussen, wie der Hund sich kratzte und wand, was mich, ich weiss nicht wie viele Male, erzittern liess. Es war unerträglich. Von Zeit zu Zeit verspürte ich eine ungeheure Lust, ihn abzuschlachten.

Ein zweiter Brief kam. Man bat uns, wir möchten nochmals zwanzig Tage Geduld haben. In diesem Augenblick richtete sich meine ganze Wut, meine ganze Frustration auf Pochi, der gerade in der Nähe war. Er war der Grund, weshalb alles so schlecht lief. Er war an all unserem Ärger schuld! Merkwürdigerweise begann ich ihn zu verfluchen. Und eines Abends fand ich Flöhe in meinem Nachthemd. Mein Zorn, den ich bis hierher hatte bezähmen können, explodierte, und ich traf eine Entscheidung.

Ich würde Pochi töten. Er war ein Unglückstier. In normalen Zeiten hätte ich nie eine solch radikale Entscheidung treffen können. Aber unter der erdrückenden Hitze dieser Region war ich selbst nicht mehr ganz mich selbst. Jeden Tag erwartete ich untätig und bedrückt den rettenden Brief. Ich langweilte mich zu Tode. Ich war schlechter Laune, gereizt, und zu allem andern schlief ich auch schlecht. Kurz, ich war wie verrückt.

Am Abend, an dem ich Flöhe in meinem Nachthemd gefunden hatte, schickte ich meine Frau, schnell ein grosses Stück Rindfleisch einkaufen; und ich begab mich zur Apotheke, um Gift zu besorgen.

Nun war alles bereit. Meine Frau war schrecklich nervös. An diesem Abend besprach das kriminelle Paar, das wir bildeten, mit leisen Stimmen, was es tun würde.

Am nächsten Morgen erhob ich mich um vier Uhr. Ich hatte mir den Wecker gestellt, aber noch bevor er klingelte, war ich aufgestanden. Das Morgengrauen begann den Himmel zu weissen. Es war fast frisch. Ich wickelte das Fleisch in Bambusborke und ging hinaus.

«Es lohnt sich nicht, bis zum Schluss zu bleiben. Du gibst ihm das Gift und kommst sofort zurück.» (Sie war jetzt ganz ruhig.)

«Klar», erwiderte ich. «Pochi! Komm!»

Er kam schwanzwedelnd unter der Veranda hervorgeschossen.

«Komm! Komm!»

In aller Eile verliess ich das Haus. Da mein Blick keinerlei Strenge zeigte, vergass Pochi seine Hässlichkeit und folgte mir voller Unternehmungslust.

Ein starker Nebel lag über allem. Die Stadt schlief, alles war still. Ich schlug ohne zu zögern den Weg zum Übungsgelände ein. Auf dem Weg dorthin begegneten wir einem rotfelligen Hund, der riesig und angsteinflössend war; er warf Pochi ein wildes Gebell entgegen. Pochi aber, mit diesem überheblichen Ausdruck, den er immer in solchen Fällen annahm, strafte ihn mit Verachtung («Was hat denn der da, so einen Lärm zu machen?») und beeilte sich, an ihm vorüberzugehen.

Aber dieser Hund war ein Feigling. Verräterisch stürzte er sich von hinten auf Pochi, so schnell wie der Wind, und zielte auf seine lächerlichen Hoden. Pochi drehte sich instinktiv um, aber er zögerte einen Moment und blickte mich fragend an.

«Mach nur!» befahl ich ihm mit lauter Stimme. «Das ist eine Memme! Schlag nur zu, so viel du willst!»

Pochi sammelte ermutigt von meiner Erlaubnis alle seine Energie und sprang seinem Gegner so schnell wie eine Pistolenkugel an die Gurgel. Es entwickelte sich ein furchtbarer Kampf. In diesem Nahkampf bildeten die beiden Hunde nur noch ein einziges Fellknäuel. Obwohl er es mit einem zwei- bis dreimal grösseren Gegner zu tun hatte, war es Pochi, der die Oberhand gewann. Der rote Hund ergriff schliesslich mit erbärmlichem Gewinsel die Flucht. Blödes Tier! Wer weiss, vielleicht hatte Pochi ihm auch noch seine Hautkrankheit übertragen!

Als der Kampf vorüber war, empfand ich Erleichterung. Ich hatte der Vorstellung mit feuchten Händen zugeschaut, wie man so sagt. Ich hatte sogar für Momente geglaubt, ich würde in die Schlägerei hineingezogen und mit Pochi zusammen sterben. «Mein Gott,» dachte ich, «wäre ich nur so gestorben!» Mit was für einer Beharrlichkeit hatte ich Pochi dazu ermuntert, sich mit all seinen Kräften zu schlagen!

Pochi vergnügte sich einen Moment noch damit, seinen Gegner zu verfolgen. Dann hielt er an. Aus dem Augenwinkel beäugte er mich. Er kam, ganz plötzlich verlegen, zu mir zurück, niedergeschlagen und gesenkten Kopfes.

«Bravo!» sagte ich zu ihm, «das hast du gut gemacht, geschieht ihm recht!»

Ich gratulierte ihm, und wir setzten unseren Spaziergang fort. Wir überquerten eine Brücke mit wackelnden Brettern. Und fanden uns bald auf dem Übungsgelände wieder.

Dort hatte man Pochi damals ausgesetzt. Wir kehrten dahin zurück, wo ich ihn gefunden hatte. Es war wohl besser, wenn er dort starb, wo er zuhause war.

«Hier, Pochi! Friss!»

Ich wollte das nicht sehen. Ich wiederholte, unbeweglich und den Blick in die Ferne gerichtet: «Friss, Pochi!»

Und ich vernahm das Geräusch seiner Kiefer ganz nah zu meinen Füssen. In einer Minute wäre er tot.

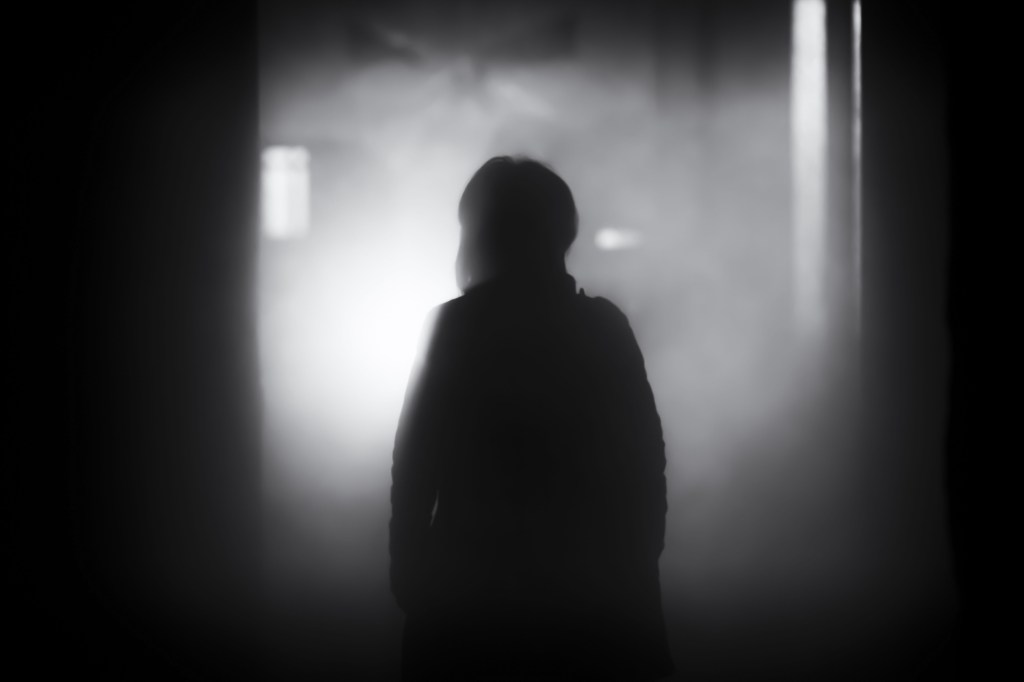

Mit gebeugtem Rücken kehrte ich zurück. Der Nebel war dick. Selbst die nächsten Berge waren nur vage schwarze Silhouetten. Man konnte weder die Kette der Südalpen noch den Fuji sehen.

Der Tau netzte meine Sandalen. Je weiter ich ging, immer noch sehr langsam, umso mehr schrumpfte ich zusammen. Ich überquerte die Brücke und kam vor das Gymnasium. Ich drehte mich endlich um: da war Pochi. Ja, er war es wirklich! Mit einem beschämten Ausdruck und mit gesenktem Kopf vermied er meinen Blick.

Ich bin ein Erwachsener. Jede billige Sentimentalität ist mir fremd. Ich begriff mit einem Schlag, was passiert war. Das Gift hatte keine Wirkung gehabt.

Ich musste meine Haltung überdenken. Ich schrie meiner Frau zu:

«Ein Misserfolg! Das Gift hat nichts gebracht!»

Und ich fügte hinzu:

«Lassen wir den Hund in Ruhe, er hat niemand etwas getan. Seit jeher sagt man, die Künstler seien die Verbündeten der Schwachen.»

Dieser Gedanke hatte mich auf dem Rückweg beschäftigt. Ich fuhr fort:

«Der Künstler ist der Freund der Schwachen. Dieser Freundschaft, das ist das A und das O seines Lebens. Eine so grundsätzliche und einfache Wahrheit! Dass ich sie nur vergessen konnte… Übrigens habe nicht nur ich sie vergessen, alle haben sie vergessen! Ich möchte Pochi ganz gern mit uns nach Tokyo nehmen. Und wenn unsere Freund sich über ihn lustig machen, bekommen sie es mit mir zu tun! Hast du ein Ei?»

«Ja, ja,» antwortete meine Frau. Sie schien sich nicht zu freuen.

«Gib Pochi eines. Oder sogar zwei, wenn du zwei davon hast. Nun, nun, Geduld! Er wird bald gesund!»

«Ja, ja», erwiderte sie mit unverändertem Gesichtsausdruck.

Übersetzt aus dem Französischen.

Die französische Übersetzung stammt von Dider Chiche, „Cent vues du mont Fuji“, Picquier poche 2003.