Eine poetologische Stellungnahme zu einem Essay von Ben Lerner

In einem Essay namens «Warum hassen wir die Lyrik?» versucht der amerikanische Literaturwissenschaftler und Autor / Lyriker Ben Lerner Antworten darauf zu finden, warum Lyrik bei «Otto Normalbürger» und sogar bei «Literaturliebhaber*innen» einen schlechten Stellenwert hat. Dabei stösst er auf die Abneigung, den Hass gegen Lyrik.

Als Lyriker bin ich sicher nicht die richtige Person, um objektiv und argumentativ vielfältig auf Lerners Aussage zu reagieren. Dennoch will ich es hier kurz versuchen – und dabei sicherlich auch eine kleine Gegen-Poetik formulieren.

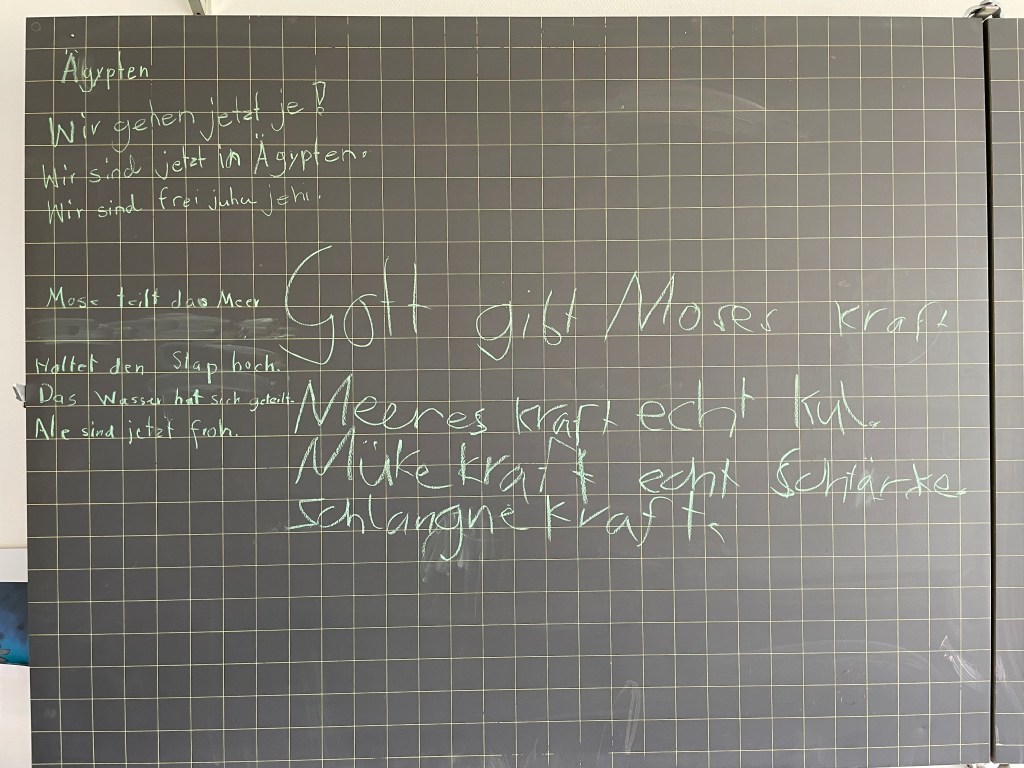

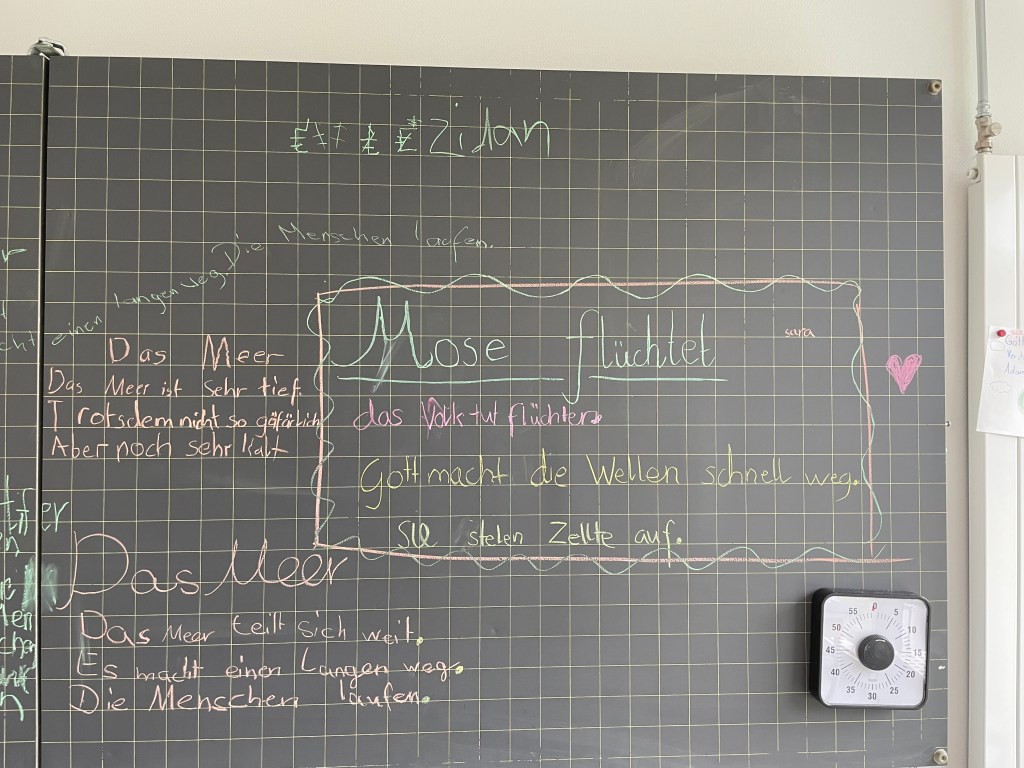

Selbst 11-jährigen Schüler*innen gelingt es, das Erlebte oder Erfahrene „irgendwie“ in Worte zu fassen. Selbst mit ihrem kleinen Wortschatz und ihrer Unkenntnis darüber, was Lyrik ist, gelingt ihnen ein Haiku. Darum geht es ja letztlich immer wieder: um einen Anfang, der deine Fähigkeiten akzeptiert und dich ermutigt, einen Weg zu finden.

Das Gedicht als nie zu erfüllendes Versprechen

Lerners Grundthese stammt vermutlich von seinem «Meister» Grossmann. Dabei handelt es sich um die Theorie vom Gegensatz des «virtuellen» und des «verwirklichten» Gedichts. Das «virtuelle» Gedicht ist die Idealform des Gedichts, nach der alle Lyriker*innen streben. Es entstammt einer Unterwelt, einer Traumwelt, zu der wir als wache, vernunftgesteuerte Menschen keinen Zugriff mehr haben. Das «verwirklichte» Gedicht (Lerner nennt es das «konkrete» Gedicht) dagegen ist das, was die Lyriker*in effektiv zu Papier bringt (oder vorträgt).

Ich glaube sagen zu können, dass dieser Gegensatz jeder Lyriker*in bewusst und nachvollziehbar ist. Dieser Gegensatz zwischen dem «Wunschobjekt Gedicht» und dem «Endprodukt Gedicht» ist vermutlich auch der Grund, weshalb ein Lyriker niemals aufhören kann zu schreiben: seine Gedichte sind immer nur Versprechen, die nicht einzulösen sind, zumindest nicht auf dem Papier oder im Vortrag.

Soweit würde ich Lerner also zustimmen. Die Lyrik, könnte man zusammenfassen, lebt just in diesem Spannungsfeld von Sagbarem und Unsagbarem. Und sie lebt von diesem Spannungsfeld. Anders gesagt: dieses Spannungsfeld ist eine Triebfeder, ein Motor, ein Grund.

Aber hassen…?

Die Aussage, dass «wir» Lyrik hassen, erstaunt mich auch nach der Lektüre des Essays immer noch. Von einem deutschen Literaturkritiker*in kommend, würde sie mich keineswegs erstaunen. Aber von einem amerikanischen?

Für mich ist die anglo-sächsische Lyrik eine Form von Lyrik, die durch Zugänglichkeit, individuellen Ton und Erzählkunst fasziniert und anspornt. Die deutschsprachige Lyrik dagegen ist eine verkopfte, übermetasprachlisierte Angelegenheit, und da würde ich Lerner durchaus zustimmen: wie auch die amerikanische Lyrik handelt es sich dabei um die Ausgeburt von Akademiker*innen. Um die Frucht also von Fachleuten. Daher das Meta in der Lyrik: Selbstreferentialität und Sprachschwurbel.

Immer wieder habe ich das Gefühl, wenn ich «anerkannte» Lyriker*innen lese (oder noch schlimmer: höre), dass hier jemand masturbiert. Und zwar auf hohem sprachlichen Niveau, das niemand ausser Fachleuten und Nerds mehr zugänglich ist. Ich habe diese Form von Lyrik in meinem Blog über den Tag der Poesie 2021 die Sprache von Lyrik-Bürokraten genannt. Diese Aussage finde ich weiterhin zutreffend.

Doch würde ich keinesfalls sagen, deswegen hasse ich die Lyrik. Ich könnte ohne Lyrik gar nicht leben. Wenn ich nicht ständig mit Worten im Kopf herumlaufen kann, die sich auf ein Gedicht vorbereiten, die ich für ein Gedicht aufhebe…, dann verliert mein Leben an Sinn. Und selbst wenn ich vieles nicht liebe, was heute unter Lyrik läuft, so würde ich es doch niemals verachten oder verabscheuen – nur, weil es ein nicht eingelöstes Versprechen ist.

Hassen kann die Lyrik nur jemand, der wirklich zutiefst von ihrer Sinn- und Nutzlosigkeit überzeugt ist, ein durch und durch vernünftiger und quasi algebraischer Verstand – doch zweifle ich daran, dass es so eine Person gibt.

Jeder Ausdruck deiner selbst ist kostbar

Auch Lerner weist darauf hin, dass die meisten Menschen irgendwie davon überzeugt sind, jede*r könnte ein Lyriker*in sein. Das ist etwas, was ich in meiner Arbeit als Religionslehrperson immer wieder erlebe: Wenn ein Kind zu eigenen Worten findet, wenn ein Kind etwas Gehörtes, Erlebtes in Sprache umzusetzen versteht, dann ist das ein grosser Moment.

Es ist deshalb ein grosser Moment, weil unsere Gesellschaft inzwischen weitgehend über Bilder und Filme funktioniert und kommuniziert – und die Sprache vernachlässigt wird. Es ist deshalb ein grosser Moment, weil du als Person erst weisst, wer du bist, wenn du dies ausdrücken kannst.

Und dabei kann es sich dabei um einen durchaus ganz einfachen Satz handeln, ganz ohne Reim und Metrum. Denn Sprache – selbst gefundene Sprache – hilft dir beim Verstehen und letztlich beim Handeln.

Einer der Gründe für die aktuelle Hitzigkeit in öffentlichen Diskussionen ist gerade dieses Reden in Worthülsen: die Benutzung von vorgefertigten Bruchstücken einer Rede.

Wer jedoch selbst sagen und reden gelernt hat, ist über diese Redewendungen, Floskeln und Sprachfetzen hinweg emanzipiert.

Ich glaube auch, dass jede schreibende Person zuerst durch das Dickicht der überkommenen Floskeln und Redewendungen hindurchmuss, um sich zu emanzipieren: um eine eigene Stimme zu gewinnen, den flüchtigen und doch bleibenden Ausdruck seiner selbst.

Die anerkannte Nutz- und Sinnlosigkeit

Lerner erwähnt in seinem Essay auch die stereotypen Diskussionen mit «Nicht-Lyriker*innen». Darin dreht sich vieles darum, warum jemand Lyriker*in ist und ob diese Person veröffentlicht ist. Das erlebe ich auch so. Doch erlebe ich niemand, der Lyrik hasst; Gleichgültigkeit, ja, aber keinen Hass.

Und ich muss Lerner in einem nicht unwichtigen Punkt widersprechen. Denn in den meisten Diskussionen, die ich mit «Nicht-Lyriker*innen» führe, findet selten eine Lächerlichmachung oder Verächtlichmachung meiner Tätigkeit statt. Viel öfter erlebe ich Ermunterung und manchmal sogar Bewunderung dafür. Diesen Zuspruch könnte man in folgendem Satz zusammenfassen: «Es ist gut, dass du dies tust. Denn das fehlt in dieser heutigen Gesellschaft.»

Der Lyrik wird also durchaus auch durch die im «business as usual» versinkenen «Nicht-Lyriker*innen» eine Relevanz und eine Bedeutung zugemessen, auch wenn sich diese nicht unbedingt bis in ihr eigenes Erleben und Empfinden hinein erstreckt.

2 Typen von schlechter Lyrik

Doch lassen wir das müssige Geplänkel hinter uns. Befassen wir uns damit, was der Lyrik einen schlechten Ruf beschert.

Die anerkannten deutschsprachigen Lyriker*innen

Da sind zum einen die anerkannten (ich nenne sie die «institutionalisierten») Lyriker*innen. Ich meine damit die herrschende Elite der Lyriker*innen. Ich habe vor kurzem einen Dokumentarfilm über die Mayröcker gesehen und war zutiefst geschockt, mit was für einer weihräucherigen Achtung diese Person behandelt worden ist. Als wäre sie eine Art Verkörperung der Lyrik, von etwas fast schon Vergeistigtem.

Diese Lyriker*innen sind für das Bild, das in Medien und in den Köpfen der «Otto-Normalverbraucher*innen» herrscht, verantwortlich. Ihre Gedichte sind verkopfte, verkleisterte und germanistisch durchdachte Missgeburten. Hier handelt es sich um die ad absurdum getriebene Sprachonanie. Hier wird nur selten noch etwas so gesagt wie es zu sagen wäre. Persönliches, vergessen denn Privates wird derart «durch die Blume» gesagt, dass das Gedicht einen fast vereisen lässt vor Langeweile.

Gedichte von solchen «Grössen» sind meist abstrakt. So «durchwortet», dass sie weder berühren können noch berührt sind. Es sind Sprachkunstwerke auf dem Weg in das «virtuelle Gedicht», um Lerner zu zitieren: ein Versuch, eine ideale Sprachwelt zu entwerfen jenseits der gebräuchlichen Sprache.

Gewiss hat dieses Vorgehen und Anliegen eine Berechtigung. Doch liebe ich weitaus mehr die direkten, erzählenden, fast schon in Prosa geschriebenen Gedichte aus dem anglo-sächsischen Raum. Dort wird Erlebtes in einer zugänglichen, unverfänglichen Sprache ohne Überbau ausgesprochen.

(Ich nehme mir hier vor, in naher Zukunft zwei Gedichte zu gleichen Themen aus den beiden Sprachräumen zu vergleichen, um dies deutlich zu machen.)

Die beginnenden Lyriker*innen

Dann sind da die Nachwuchs-Lyriker*innen: Menschen, die aus innerer Zerworfenheit, Lebensqualen oder Sinnfragen zu schreiben beginnen. Ihre Gedichte – und das ist bezeichnend für den Zustand der Lyrik – orientieren sich an romantischen, klassizistischen Vorstellungen davon, wie man Gedichte schreibt oder was Poesie ist. Da werden Blumengefässe gefüllt und Hülsenwörter aufgehäuft (von «Liebe» über «Sehnsucht» bis zu «Wunder»).

Sie sind meist noch in der Phase, die ich oben beschrieben habe: durch das Dickicht der Klischees und Floskeln hin zu einer eigenen Stimme. Dass dieser Weg ein mühsamer ist und meistens ein Holzweg, der irgendwann in der Tristesse einer Beliebigkeit endet, steht auf einem anderen Blatt.

Während den einen eine «eigene Stimme» nicht abzusprechen ist, sind die andern noch ohne solche. Beide aber verballhornen die Lyrik auf ihre Art und Weise: die einen durch Überfrachtung, die anderen durch Anachronismus.

Dass vor diesem Hintergrund das in unserem Sprachraum herrschende Bild der Lyrik bestenfalls von Gleichgültigkeit geprägt ist, kann daher kaum erstaunen.

Natürlich hat in den letzten Jahrzehnten eine gewisse Vulgarisierung der Lyrik durch die vermeintlichen Poeten des Poetry Slams eingesetzt, auch durch deren Arbeit für junge und jugendliche Schreibarbeit in den Schulen ist vieles in der Aussen- und Fremdwahrnehmung verändert worden.

Was sich nicht verändert hat, ist das Jammern über die Lyrik und über den Zustand der Lyrik. In das ich hier ja auch einzustimmen scheine. Doch möchte ich hier gleich wieder abwinken: ich möchte nur für mehr Leidenschaft plädieren! Mehr gute Lesungen, die nur so von Spucke und Verve glänzen, Autor*innen, die ihre Gedichte mit Energie und Freude vortragen. Denn das ist ja das Schlimme im deutschen Sprachraum: die Autor*innen sitzen bei ihren Wassergläsern und murmeln wie die Pfarrer in den Kirchen etwas in ihre Mikrofone, als schämten sie sich ihrer Worte. Da wünschte ich mir mehr Lyriker*innen, die sich inszenieren können – und wollen. Dafür aber haben die meisten zu grosse Hemmungen, weil sie die Gleichgültigkeit kennen, die ihnen entgegenzuschlagen droht; zu grosse Hemmungen, weil sie nicht wirklich an ihren Auftrag und an ihre Verantwortung glauben. (Ausgenommen die «Institutionalisierten»: die tingeln weiterhin von Wasserglas zu Wasserglas mit ihren Pfarrerstimmen und schöpfen aus den Stiftungs-Töpfen.)

Wir brauchen mehr Lyriker*innen wie Jörg Fauser oder Henry Bukowski, könnte man mein Argument zusammenfassen. Keine Besitzstandsverwalter, sondern energische, leidenschaftliche Pioniere und Abenteurer. Denn nur wer nicht «institutionalisiert» ist, kann wirklich «aus dem Leben» sprechen. Um mit Lerner zu sprechen:

Für die Avantgarde ist das Gedicht eine imaginäre Bombe mit echtem Schrapnell: Es sprengt die Kategorie der Dichtkunst und dringt in die Geschichte ein.

Lerner, 47

Das Individuum spricht das Universelle am besten aus

Doch zum Abschluss zu was anderem. Lerner referiert, so ich ihn recht verstehe, klassische und fast schon klischierte Vorwürfe der «Gedicht-Hasser*innen», die dem «subjektiven, zutiefst persönlichen Gedicht» die Fähigkeit absprechen, «authentisch jeden einschliessen zu können», weil damit «Besonderheit als Universalität» ausgegeben würde (Lerner 71 f.). Diese Aussage tätigt er vor dem Hintergrund der sozialen Ungleichheiten, die in Amerika auch mit dem Begriff «race» verbunden sind.

Verkürzt gesagt, stellt er im Zuge der Auseinandersetzung mit dieser Kritik am Universalitätsanspruch eines lyrischen Werks die Frage, ob die Dichtung eines schwarzen Mannes oder einer lesbischen Latina Anspruch auf Universalität hat.

Seine Argumente erscheinen mir ziemlich schwammig, aber ich glaube, letztlich behauptet er, eine Universalität lyrischer Aussage sei nicht realisierbar:

… aber die Hasserinnen sollten aufhören, so zu tun, als hätte irgendein Gedicht jemals erfolgreich für alle gesprochen.

Lerner 74 f.

Wie ist das nun mit der Universalität?

Nach dieser Aussage stellt sich für mich die Frage, ob meine bisherige Haltung gegenüber der potentiellen Universalität lyrischen Sagens noch gerechtfertigt ist. Ich will daher meinen Gedankengang nochmals nachvollziehen:

- Am Anfang eines Gedichts steht ein Gedanke oder ein Gefühl.

- Um diesem Gedanken Ausdruck zu verleihen, musst du durch das Dickicht des gewohnten Sprachmaterials hindurchwaten und hindurchfinden. Dich davon befreien.

- Dabei behältst du das, was du sagen willst, was du dir zu sagen vorgenommen hast, fest im Auge. (Siehe dazu: «Gedichte schreiben: Es»)

- Du verschränkst dich mit deiner eigenen Sprachwelt, tauchst ab in deine äusserste Sprachfähigkeit. Dabei bemühst du dich um Wahrheit und Aufrichtigkeit, um dem Gefühl oder dem Gedanken gerecht werden zu können.

- Aus der Sprachwelt auftauchend, schreibst du dein Gedicht: mit den dir eigenen Metaphern und Manierismen, den dir eigenen Wortvorlieben und grammatischen Verdrehungen.

Und an diesem Punkt wird es heikel, weil der Schöpfungsprozess sich nur bedingt kontrollieren lässt. Ich würde behaupten, dass bei äusserster Bemühung um Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit ein Gedicht entsteht, das «anschlussfähig» ist. (Entschuldigung für dieses «akademische», «germanistische» Unwort, doch erfüllt es hier überraschend seinen Zweck.) Will heissen, und zwar selbst wenn du das Gefühl oder den Gedanken gar nicht aussprichst, wird die Leser*in die Energie, die Dringlichkeit des Gesagten spüren und – in gewisser Weise – das gleiche fühlen können wie du.

Der russische Autorenfilmer Tarkovski hat einmal sinngemäss gesagt, seine Filme kämen trotz seiner Komplexität und Metaphernüberfrachtetheit beim Publikum an, weil er selbst von ihren Bildern getroffen werde. Und wenn er von diesen Filmen gerührt werde, gehe er davon aus, dass dies auch anderen Menschen passiere. Er hat in dieser Aussage – ich glaube, es war im Rahmen eines Interviews – das Gefühl als das Universelle behauptet, und das Gefühl kannst du – so du noch fühlst oder zu fühlen bereit bist – jederzeit erkennen, wo immer du es antriffst. Und selbst wenn deine Liebe eine andere ist als jene von Romeo und Julia wirst du das gleiche Herzreissen spüren wie dein Nachbar.

Doch mit dem Gedicht passiert dies in meiner Erfahrung nur, wenn du dein Schreiben in aller Ehrlichkeit und Radikalität und mit der nötigen Hemmungslosigkeit betreibst. Und wenn du dein Schreiben nicht verzierst, nicht verbrämst, nicht versteckst hinter Worthülsen oder Wortdrechselei. (Auch mir passiert dieses Drechseln immer wieder; das kommt von der intensiven Beschäftigung mit der Sprache und ist vermutlich nur allzu-menschlich.)

Deshalb sind oft die einfachen und lexikalisch schlichten Texte am treffendsten und verletzen und erreichen uns am direktesten.

Victor Hugo in Helsinki-Vantaa

Eines meiner schönsten Erlebnisse mit Poesie hat sich vor vielen Jahren im Flughafen Helsinki-Vantaa ereignet. Ich hatte damals gerade meine Victor-Hugo-Phase und las dauernd in seinen «Contemplations». Ich war von Zürich herkommend nach Tallin in Estland unterwegs und sass wartend im Transit des Flughafens.

Eine finnische Familie mit einem offensichtlich maghrebinischen Vater und einer offensichtlich finnischen Mutter tummelte sich nicht weit weg von meinem Sitz. Die Kinder streunten neugierig herum und spielten Fangen. Auf einmal erblickte der Mann den Titel meines Buches und kam auf mich zu. Er sprach mich auf Französisch an – eine Sprache, die ich hier im Norden am wenigsten erwartet hätte. Was ich denn von Hugo läse. Ich zeigte ihm das Titelblatt meines Buchs. Ah, die Contemplations! Und er rezitiere fast flüsternd einen Vers, den ich heute nicht mehr wiedergeben kann.

Darauf entspann sich zwischen uns ein fast freundschaftliches Gespräch, bis ihn seine Frau zu sich rief, weil ihr Abflug ausgerufen worden war. Er erzählte mir von seinem Leben im Norden, der Nüchternheit der finnischen Menschen, von ihren kontrollierten Gefühlen, von ihren Vorurteilen auch. Er war glücklich, jemand aus «seinem» Kulturkreis gefunden zu haben – und mit ihm für kurz die Leidenschaft für einen Lyriker teilen zu können, der quasi zur französischen Sprache gehört wie der Accent aigu.

Wenn ich also bei Lerner lese:

Wenn mich mein Sitznachbar in einer Warteschleife über Denver zum Singen auffordert, ein Gedicht von mir verlangt, das Touristenklasse und erste Klasse zu einer Gemeinschaft vereinigt, dann kann ich das nicht.

Lerner, 17

Wenn ich das lese, kann ich nur widersprechen. Denn selbst wenn Menschen wissen, dass ein Gedicht immer an seiner Potenzialität, an seiner «virtuellen» Kraft ersticken muss, so vereinigt sie doch das Wort, das gesprochene oder gesungene Wort: selbst wenn ich nur aus der Perspektive der Holzklasse spreche, so «singe» ich doch von allen – denn alle fühlen das gleiche. Und wenn ich dein Gefühl auszudrücken vermag, auch nur annähernd sagen kann, was du vielleicht fühlst, dann habe ich dich erkannt, anerkannt und ausgesprochen. Das hat nichts von einer «Peinlichkeit und ein(em) Vorwurf»: Lyrik spricht zu allen.

Und wer noch Probleme hat, lieber Herr Lerner, mit seinem Verständnis als Lyriker*in, wer noch schwankt zwischen Peinlichkeit und Hemmung, der ist vermutlich noch kein Lyriker*in. Denn nur wer sich eingerichtet hat in dieser Erdspalte zwischen den Orten «Nutzlos» und «Sinngebend», wer eingesehen hat, dass das Singenkönnen eine Aufgabe ist, die herkömmliche Erwartungen und weltliche Ansprüche auf Erfolg und Ruhm oder Verdienst übersteigt, nur dieser kann sich wirklich «Lyriker*in» nennen.

Denn wenn du bereit bist, an einem nie zu erfüllenden Versprechen zu arbeiten, dann bist du bereits an einem Ort, wo das «Echte» ist oder sein könnte.