Vor einigen Wochen habe ich für mich das Haus „La Muette“ in Pully entdeckt, in dem der welsche Schriftsteller Charles-Ferdinand Ramuz zuletzt gewohnt hat. Ich war in Lausanne aus dem Zug gestiegen, hatte als erstes ein Werbeplakat von diesem neu eröffneten (?) Museum gesehen – und einen Ausruf der Freude getan: das Haus meines geliebten Ramuz! Da musste ich sofort hin.

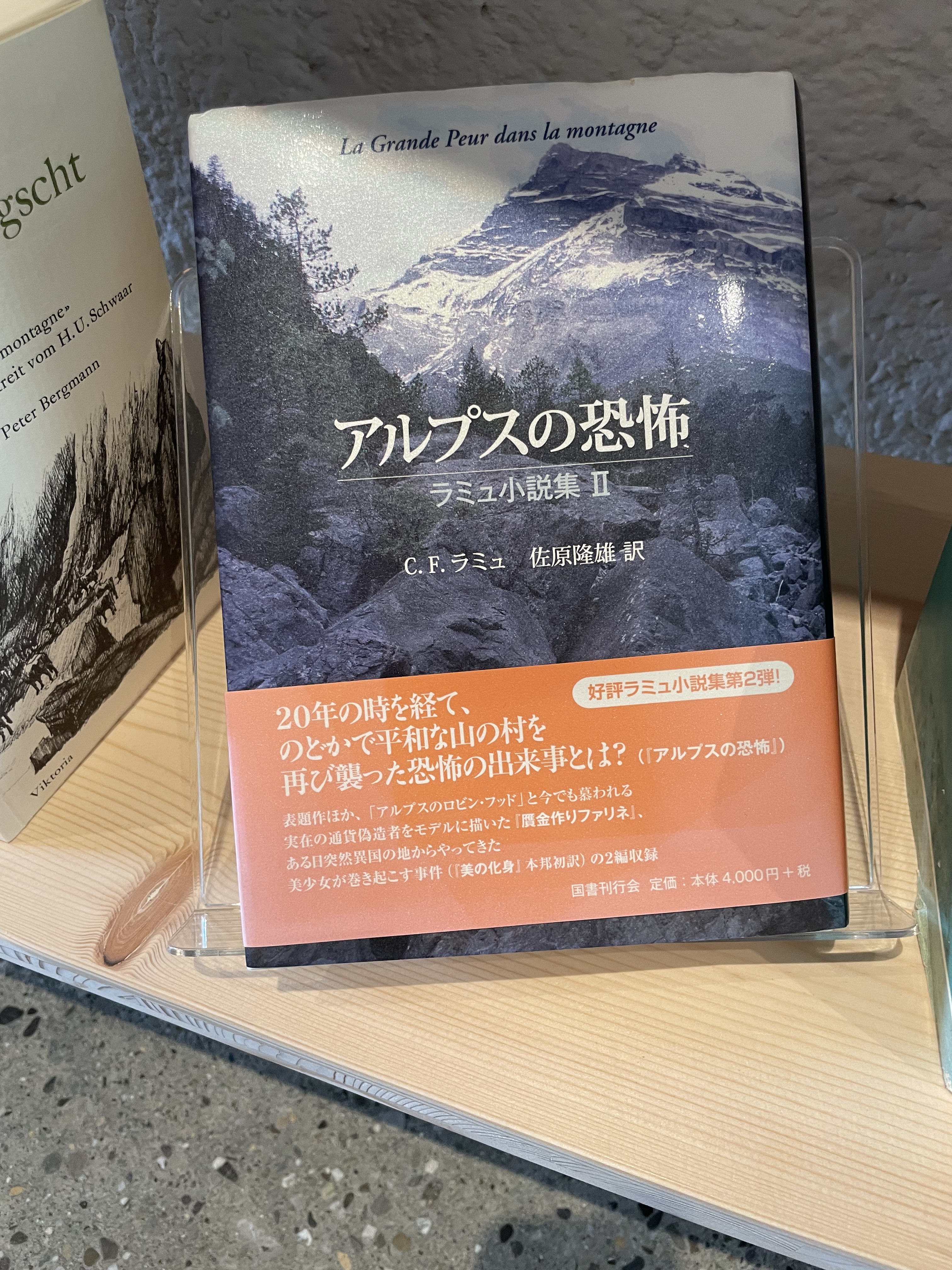

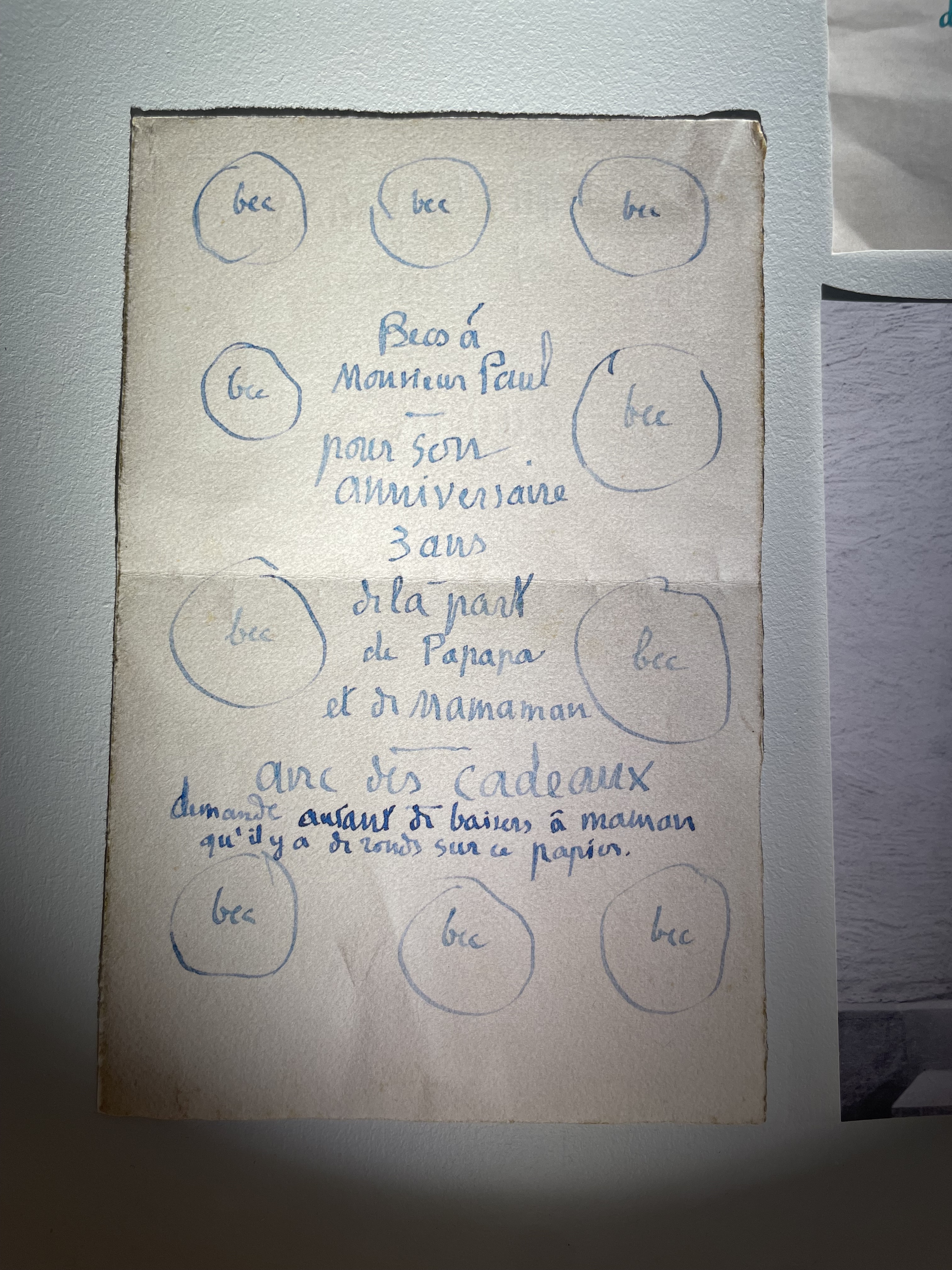

Das Haus liegt oben am Hand im alten Dorfkern Pullys, es ist schmal und rosa zwischen andere Häuser gedrückt. Es dient immer noch als Wohnhaus, aber Erdgeschoss und ein Teil des ersten Stocks sind zu einem Erinnerungshaus umgebaut. Das Museum ist sehr schlicht mit hellem Fichtenholz gestaltet, eine ausführliche Audioführung führt über verschiedene Stationen in Ramuz’ Schreibprozess und -welten ein, eine ganze Vitrine ist seiner Grossvaterliebe zu „Monsieur Paul“, seinem Enkel, gewidmet. In seinem Schreibzimmer steht ein riesiger Schreibtisch, der einen Blick auf die beiden niedrigen, vergitterten Fenster bietet, die auf einen terrassierten Garten hinausgehen, der wiederum hoch über dem See schwebt. Im Rücken des Schreibtischs eine ausgelegene Couch und an der Wand ein kleiner Ofen (gerade richtig zum Verbrennen von beschriebenem Papier).

Mir hat es sehr gefallen, dass hier keine Konservierung stattgefunden hat: es wird nicht versucht, diesen Raum so zu bewahren, „als würde der Hausherr jeden Moment eintreten und weiter schreiben“. Doch siehst du auf Fotografien im Raum, wie er ausgesehen hat, als Ramuz noch lebte: der Tisch mit wirklich meterhohen Blättertürmen beladen, aufgeschlagene Bücher überall, der Bücherschrank rechterhand neben dem massiven Pult überquellend, die Couch mit einer aufgeschlagenen Decke. Alle 3 gezeigten Räume in diesem kleinen Museum sind von einer schlichten, modernen Inszenierung, die in meinen Augen sehr dem Geiste seines ehemaligen Bewohners entspricht.

Ich habe meine Zeit in diesem Haus sehr genossen, mit Freudenlauten und Gänsehaut, kleinen glucksenden Ausrufen… Ich war der einzige Besucher, habe mich wieder und neu verbunden gefühlt mit diesem Freund unter allen meinen Lieblingen. Und wie immer bei solchen Wiederbegegnungen nach langer Trennung (oder Verleugnung?) habe ich mich gefragt: Wie konnte ich nur vergessen, dass du mir so nahe bist, lieber Freund und Meister Ramuz? Wie konnte ich nur vergessen oder aus dem Blick verlieren, wie sehr du mein Schreiben geprägt hast?

Rekonstruktion eines Vergessens (eines Vergessenen?)

Ich konnte es vergessen, weil das, was uns prägt, immer ein Unmerkliches, Allmähliches ist. Dieses Allmähliche verläuft im Untergrund deiner Persönlichkeit, deines Denkens und Handelns, ist ihr Grundwasser. Dieses Unmerkliche findet dauernd und unablässig in dir statt, ist etwas Unwirkliches, das in dir flüstert, weiter flüstert. Und es flüstert mit deiner Stimme, mit deiner Sprache.

Ich kann mir vorstellen, dass du es niemals brauchst, weil es für dich dein Eigenes scheint, natürlich und gewohnt.

Als Schreibender aber hast du doch ganz natürlich ein Auge darauf, als Schreibender aber bist du doch gewohnt, auf Töne, Stimmen und Unterschiede zu achten, die in deinen Text Eingang finden, vielleicht gar unbewusst gewaltsam eindringen in ihn, – sie genau zu beäugen und abzuwiegen, als schriebe ein anderer in oder mit dir, inwiefern und in welchem Masse sie „der Wahrheit entsprechen“: Sind die Stimmen und Töne durch dich gegangen, aus der zwanglos „herausgekommen“; sind die Unterschiede angelernte oder angelebte Unterschiede, die deinem neidisch-raffgierigen Verstand entschlüpft sind, der sich nur zu gerne mit fremden Federn schmückt, als seien es die eigenen, oder Unterschiede, die wohl in der Literatur gründen, aber mit dem eigenen Leben (Erleben) geprüft und für wahr befunden, derart verbunden und verwoben wurden, dass sie inzwischen kostbare Ketten des Könnens sind, die dich im Schreiben vor Falschheit und Effekthascherei bewahren?

(Es ist ja noch gar nicht so lange her, dass ich mir bewusst wurde, wie sehr besonders meine Gedichte „in Stimmen“ geschrieben sind; und wie sehr dieses „Schreiben in Stimmen“ schon seit dem Anfang meines Schreibens ein prägendes Element meiner Poetik war und ist.)

Die „Wiedergeburt“ und „Auferstehung“ Ramuz’ in meinen Schreib-Leben findet nun auf zwei Ebenen statt. Zuerst erwecken die bekannten Fotos von Ramuz meine Erinnerung an ihn, und darauf ist das Wieder-Lesen von „Derborence“ (das im kleinen Museum prominent vorgestellt wird) wie eine Heimkunft, ein Ankommen nach langer, mühsamer und vergeblicher Reise. Ich bin zu Tränen gerührt, als diese Sätze und Bilder wieder in mir aufklingen, Resonanz finden.

Die Erinnerung an „une main“ und vor allem „anti-poétique“ überschwemmt mich, viele Wort-Bilder steigen aus dem trüben Brunnen der literarischen Vergangenheit herauf. Selbst jetzt, mehr als einen Monat danach, kann ich mich dieser emotionalen Heimkehr kaum erwehren, fühle mich überfordert davon…

Und es wird noch einige Zeit dauern, bis ich verstanden habe, warum mich seine Texte so gefesselt und geprägt haben – und es ja immer noch und wieder tun… Vielleicht werde ich es nie in Erfahrung bringen, wer weiss…

Und eines wird mir auch klar: Damals, als Jugendlicher, konnte ich gar nicht in der Lage sein, diese Einflüsse bereits in mein Schreiben einfliessen zu lassen. Ich verfügte über eine sehr geringe, begrenzte, enge Lebenserfahrung. Ich verstand zwar die Impulse, die mir Ramuz’ Poetik und Erzählweise verschafft hatte, sah ihre Wahrheit ein, aber ich war als Jugendlicher noch zu sehr davon abhängig, den Text als Pfauenrad gebrauchen zu wollen.

Erste Annäherung

Zuerst muss ich sagen, dass ich keine Lebenserfahrung habe in den Welten, wie sie Ramuz beschreibt und evoziert. Ich bin zwar in einer kleinen landschaftlichen Stadt in der Provinz aufgewachsen, habe vielleicht in meinen Eltern Spuren und in meinen Grosseltern Reste bäuerlich-bescheidener Lebenshaltung und Weltsichten und Einstellungen auf den eigenen Lebensweg „mitbekommen“ – aber für mich stand und auch heute steht der Ausbruch aus dieser dörflichen, provinziellen Enge im Zentrum. Paradoxerweise – und für mich damals ansprechenderweise – zeigt Ramuz in seinen eng ausgezirkelten Dorfwelten gerade auf, wie weit und universell in ihnen der Mensch gelesen werden kann.

Es kann also gut sein, dass mich Ramuz mit seinen Texten darüber hinweggetröstet hat, dass Enge nicht notwendigerweise Weite verhindert, sondern sie sogar ermöglicht.

(So träume ich seit einiger Zeit – noch vor meiner Wiederbegegnung mit Ramuz – , einen Dorfroman zu schreiben: Wie Ramuz die Figuren eines Dorfes miteinander in Verbindung zu bringen, eine Art kleines Biotop zum Leben zu erwecken und ihm beim Lesen zuzuschreiben. Nicht umsonst ist Stephen Kings „Under the Dome“ einer meiner Lieblingsromane!)

Zwei prägende Kunstmittel

Auf der anderen Seite hat mich seine Sprachkraft sehr geprägt. Ich will hier gar nicht auf das berühmte „on“ eingehen oder auf die grammatikalischen Eigenheiten (statt mieux le faire steht einmal le mieux faire in der Bedeutung von ersterem), die sich auch auf seinen Gebrauch der Zeitformen ausdehnen – dafür bin ich zu wenig Muttersprachler (und kein Literaturwissenschaftler).

Doch die langsame, allmähliche Verfertigung seiner Sätze, dieses Stocken, Wiederholen, Innehalten, Abschmecken, nochmals Aufnehmen (als kaue man Wörter und Sätze, um sie zu verkosten), das einem ständigen Abwägen gleichkommt, einem Abwägen im Text selbst, der damit seine eigene Schaffung thematisiert, in den Blick rückt, die Entstehung des Textes sozusagen vor den Augen der Leserin geschehen lässt, ein Miterleben des Schöpfungsprozesses durch das Wort, – diese innere Bewegung, die Ramuz in seinen Texten zu einer äusseren, weil sprachlichen macht, sie ist über die Jahre in der Prosa auch zu Meier geworden. Ich liebe es, in meinen Geschichten Figuren und Umgebung(en) schreibend und unmerklich im Akt des Schreibens selbst zu erkunden und erforschen, erspüren und entdecken, auf ihr langsames Sichtbarwerden hinzuarbeiten…

Und „langsames Sichtbarwerden“ ist für mich auch eines der Stilmerkmale von Ramuz: In allen seinen Texten, so scheint es mir, findet in jedem Moment eine Neuschöpfung der Welt im Text statt. So erinnere ich mich an jene Kurzgeschichte über einen Taupner… (Unerwartet und genau kommt dieses Wort aus meinem „tiefen“ Wortschatz herausgeschossen, ich finde es nicht in meinen Wörterbüchern, aber eine Grasfarbe: taupe, für rötlich schimmerndes Gras, und bin doch sicher, dass es dieses Wort gibt.) Ein Maulwurfjäger oder -fänger, vielleicht auch eine Art landwirschaftlicher Kammerjäger, kommt in ein Dorf (so viele Geschichten beginnen bei Ramuz, wenn ich mich erinnere, mit jemand, der in ein Dorf kommt, von ausserhalb, fremd und doch bekannt). Er kommt ganz allmählich „aus einem Hügel heraus“, steigt ein wenig wie die Sonne über einem Hügel auf, fast aus der Erde heraus wie Adam, so erinnere ich mich an diese Geschichte, tritt heraus in die Geschichte, bis auch die Füsse zu lesen sind, entsteht unter den Blicken des Lesers.

Genauso wie der Korbmacher in „Passage du Poète“, meinem Lieblingsroman von Ramuz, der in ein Dorf überm See kommt und sich mit den Spatzen unter den noch kahlen Frühlingsplatanen auf den kleinen Dorfplatz setzt und dort seine Arbeit tut, damit dem Dorf und seinen Einwohnerinnen den Frühling bringt.

In dieser Erzählhaltung, mittels dieser beiden Kunstgriffe (?) lässt Ramuz, ich kann es nicht genug sagen, die Leserin momentan teilhaben an der Genese seiner Sprache einerseits und an der Entstehung seiner Welt(en) anderseits…

Auswirkung auf das eigene Schreiben

In meinen Texten kommt ein weiteres Element dazu, das vielleicht sogar bei Ramuz angelegt ist: eine pessimistische, mythische und niedergeschlagene, halb begeisterte halb entgeisterte Lebenseinstellung. (Darum liebe ich Autoren wie Dazai so sehr!) Aus diesem Blickwinkel, so scheint es mir, aus der Sicht einer quasi gelähmten, unerwünschten, ungeschickt-glücklosen, ohnmächtigen, fast handlungsunfähigen Person (darum liebe ich König Saul so sehr!), einer in sich selbst verwirrten und mit sich selbst verstrickten Person („ich hatte meinem Gegenüber nichts anderes zu bieten als meine eigene Verwirrung“, zitierte ich Kerouac frei), aus dieser Perspektive heraus sind die beiden oben genannten Stilmittel fast unabdingbar notwendig.

Wenn ich jetzt auf die vergangenen 20 Jahre zurückblicke, in denen ich sogar so weit gegangen bin, bei meinem letzten Umzug alle meine Ramuz-Bücher ins Brockenhaus zu bringen, in der Überzeugung, mein Meister habe mir nichts mehr zu sagen; ich hielt seine Romane für langweilig und unzeitgemäss!, und vor diesem Hintergrund muss ich nun zugeben: ich habe mich in Ramuz getäuscht, damit auch in mir selbst, ich habe die Sünde der Verleugnung begegnen, der Hahn hat zum dritten Mal gekräht, und ich lauf hinaus dem eigenen Haus, hin zu meinem Meister Ramuz, um im Chemin Ravel 2 in Pully wieder zu mir zu kommen und zu dir, mein geliebter Meister!