Bei der Ich-Erzählsituation ist der (fiktive) Erzähler selbst Teil der dargestellten Welt, erlebt das Geschehen mit oder erfährt es unmittelbar von den beteiligten Figuren. Dadurch ist die Perspektive des Ich-Erzählers im Unterschied zum Er-Erzähler auf Erlebnisse, Beobachtungen und Gedanken einer einzelnen, d.h. seiner eigenen Person beschränkt.

Brockhaus Literatur, Kursivstellung von mir

Die Entscheidung, wer eine Geschichte oder (in meinem Fall) einen Roman erzählt, fällt früh im Erzählprozess. Sie kann instinktiv gefällt werden (wie bei mir) oder ihren Grund in der erzählerischen Absicht finden. Immer jedoch hat die Erzählsituation einen grossen Einfluss darauf, was die Leser*in wie erfährt. Entscheidet also letztlich, welche Rolle die Leser*in im Roman- oder Geschichten-Geschehen einnimmt: Hat sie den Überblick oder sieht sie nur Ausschnitte und Stücke davon, was – im Hintergrund oder nebenan – passiert?

Im Fall der «Ich-Erzählung» – und im Fall, dass diese Erzählhaltung kompromisslos durchgehalten wird – stellt sich also sofort und dringlich die Frage, wer der «Erzählende» ist. Denn seine ganze «Persönlichkeit» wird die Geschichte oder den Roman durchdringen müssen.

In meinem Fall handelt es sich um einen Vater, der seine Tochter sucht. Das erzählende Ich wurzelt also in grossen Teilen in mir, dem Vater einer Tochter. Doch das erzählende Ich ist nicht mit mir identisch.

Sprachhaltung und Sprachkraft

In den ersten Atemzügen hatte ich also zu entscheiden, wer dieses Ich ist. Dabei bin ich ein intuitiver Erzähler: Ich stürze mich kopfüber in eine Geschichte, die ich dann nach und nach ausspinne und weiterentwickle.

Die ersten Sätze schon bestimmen über die Sprachhaltung des Erzählenden, aber auch über seine Sprachkraft.

Würde ich selbst erzählen, also der eigentliche Autor, handelte es sich um ein flirrendes, ungewisses, metaphernreiches Erzählen in langen, verschachtelten Sätzen. Doch nicht ich bin es, der erzählt.

Die erfundene Person in meinem Roman ist kein Lyriker wie ich. Er hat einen leicht überdurchschnittlichen Wortschatz. Und er erzählt wirklich zum ersten Mal. Als Erzähler kann ich mir also nicht erlauben, meiner eigenen Neigung nachzugeben, genauso wenig, wie ich die Person von meiner grösseren, aber immer noch begrenzten Erzählerfahrung profitieren lassen kann.

Gewiss kann ich dem Erzählenden einige Höhenflüge erlauben, in denen er in besonderen Situationen, die er zu beschreiben hat, sprachlich und idiomatisch über sich hinauswachsen kann. Doch seine «Grundkonfiguration» wird sich während der Erzählung kaum ändern (dürfen).

Welthaltung und Weltwissen

Das gleiche gilt mit wenigen Abstrichen auch für die erzählte fiktive Welt. Sie stellt sich der Leser*in nur durch die Augen des Erzählenden dar.

Was er von der erzählten Welt weiss, bestimmt somit auch den Informationsgrad der Erzählung. Bestimmt also auch das Wissen der Leser*in.

Wie er zu der erzählten Welt steht, bestimmt somit auch die Art und Weise, wie von dieser fiktiven Welt erzählt wird. Hier kann sich eine grosse Lücke öffnen zwischen der Welthaltung einer Leser*in und derjenigen des Erzählenden, sowohl allgemein-menschlich als auch politisch und sozial. Die Mentalität des Erzählenden kann als stossend oder als anregend empfunden werden.

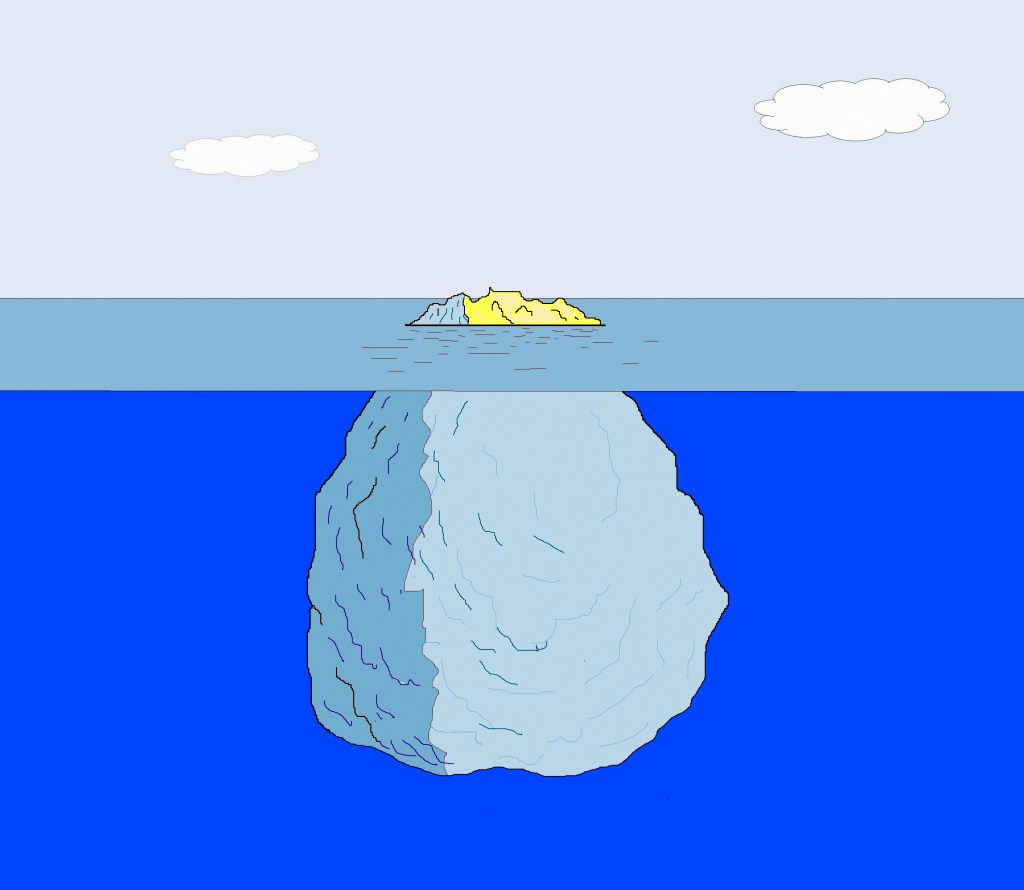

Dass der Erzähler selbst, also der Autor*in, ungleich mehr über die erzählte Welt wissen muss, steht gleichzeitig ausser Frage. Denn er oder sie bestimmt ja die Perspektive auf diese erzählte Welt. Will heissen, während der Erzählende erzählt, muss immer deutlich durchscheinen, dass es sich dabei um eine partielle Perspektive handelt, von der Persönlichkeit und der Lebenserfahrung des Erzählenden eingefärbt. (Hier können Dialoge, Briefe oder Erzählungen anderer Personen helfen, die mehr oder minder eingeschränkte Sichtweise zu erweitern.)

Die literarische Ebene

Als letztes Problem des Schreibprozesses stellt sich mir die Frage nach der literarischen Tragweite und Glaubwürdigkeit des Erzählten dar. Denn als Autor und Lyriker kann ich nicht einfach nur eine Welt «erfinden» oder «herbeirufen» (was ich in jedem Gedicht mit Leichtigkeit ohne erzählen zu müssen vollbringe) – ich muss ihr auch einen literarischen Gehalt einflössen können.

Um nochmals mit dem Gedicht zu vergleichen: In einem Gedicht kann ich skizzenhaft und metaphernstark andeuten, wie die Welt, in der das Gedicht «spielt», aussehen und beschaffen sein könnte. Ich kann mich darauf verlassen – wenn auch wie ich aus Erfahrung weiss ohne jegliche Garantie -, dass die Leser*in ihren Weg in die «Welt» des Gedichts finden wird, genügend Kraft mitbringt, um die Lücken des Gedichts zu füllen. Denn in und von diesen Lücken, Auslassungen, Andeutungen, in und von diesen «Ausschnitten und Stücken» lebt das Gedicht, die Lyrik recht eigentlich. Der literarische Gehalt eines Gedichts hat also viel mit der «Erzählweise» eines Gedichts zu tun.

Der literarische Gehalt einer Geschichte oder eines Romans steht und fällt mit dem Erzählenden. Am einfachsten ist dieser Gehalt in der «auktorialen Pose» (wie ich es nenne) zu erlangen: hier kann der Autor*in leicht in seiner «eigenen» Sprachhaltung verbleiben, kann der Autor*in aus seiner ganzen, nur ihm «eigenen» Sprachmacht schöpfen. Thomas Mann ist so ein Beispiel, aber auch ein Musil.

Wenn ich jedoch einen Otto-Normalbürger als Erzählenden habe, stellt sich die Frage danach unmittelbar, wie ich diesen literarischen Gehalt, den «poetischen Mehrwert» einer Geschichte oder eines Romans schaffe. Natürlich kann das über die spezielle, von der Persönlichkeit des Erzählenden stammende Perspektive hergestellt werden, auch über die erzählte Welt.

Doch mein derzeitiges Sorgenkind ist die Sprachhaltung und die Sprachmacht meines Ich-Erzählers: wie gelingt es mir, seine Sprach-Beschränkung und seine Erzähl-Unerfahrenheit von einem Nachteil in einen Vorteil zu wenden?